— Сегодня большой интерес вызывает тема международного сотрудничества музеев. Расскажите нам об иностранных участниках предстоящего фестиваля "Интермузей".

— Хотелось бы начать с российской части. "Интермузей" не проводился четыре года, и, как вы знаете, он возобновился в прошлом году в новом формате. Мы решили не ограничиваться одной площадкой, а превратить Москву в музейный город и создать некий музейный остров в центре столицы, пригласив к участию несколько музеев с различными юридическими формами.

В нашей стране существуют разные типы музеев: федеральные, региональные, муниципальные и частные. В центре Москвы мы нашли оазис, где сосредоточены именно такие музеи, и предложили им стать партнерами и разместить "Интермузей" на их площадках. Это Государственная Третьяковская галерея с ее зданиями на Кадашевской набережной, Лаврушинском переулке и Крымском валу, частная институция Дом культуры "ГЭС-2", Музей Москвы — региональный городской музей, а также парк Горького, который олицетворяет наши музеи-заповедники, поскольку у всех у них большая парковая территория и множество мероприятий.

Статус старейшего форума Министерства культуры действительно международный, поэтому в прошлом году мы также пригласили международных экспертов. Они с удовольствием приехали, хотя их было меньше [чем в предыдущие годы]. В этом году мы видим, что число международных экспертов увеличилось в два раза и география расширилась. Это наши партнеры из Китая, Арабских Эмиратов, Омана, Кубы, Бразилии, Мексики, Италии. В общей сложности более 30 музеев и около 40 экспертов приедут в Москву с 21 по 24 мая. Каждый из четырех дней эксперты будут выступать в рамках предложенных нами тем.

— Каким событием будет ознаменован старт "Интермузея" в этом году?

— "Интермузей" откроется 21 мая, в первую очередь большой выставкой. Нам хотелось создать специальный проект, который поддерживает или расширяет границы "Интермузея". В этом году тема фестиваля звучит как "Лаборатория наследия", и этот лабиринт музейного креатива отражен на выставке "Лабиринт музейного опыта".

Выставочное пространство похоже на мозг любого креативного человека, в котором гуляют разные мысли. Такой лабиринт "мозгового штурма" мы построим на Кадашевской набережной. Прогуливаясь по нему и заходя в различные секции, вы сможете попасть либо на стенд сувенирной продукции, либо в раздел продвижения музея, либо на саму выставку. Все это будет посвящено лучшим практикам и кейсам, которые демонстрируют, как сейчас работает музейная сфера в нашей стране. Это то, с чего начнется "Интермузей".

А также он стартует большим пленарным заседанием на Кадашевской набережной. Я могу уже сказать, что спикерами первой пленарки будут Михаил Швыдкой, Светлана Чупшева, Ольга Казакова, Семен Михайловский и еще несколько коллег, с которыми мы сейчас ведем переговоры. Поскольку заявленная тема события "Лаборатория наследия" может показаться противоречивой, мы специально приглашаем разных коллег для участия в пленарке и на протяжении четырех дней фестиваля поднимем широкий спектр тем.

— На днях в Калининграде завершился Балтийский форум, осенью нас ждет Культурный форум в Санкт-Петербурге, а также есть проект "Музейные маршруты". Все это крупные площадки для отраслевого диалога. В чем же отличие "Интермузея"?

— Если мы говорим о Балтийском форуме и Большом международном культурном форуме, то это формы, которые объединяют все направления культуры: театр, музыка, кино, музеи и т.д. "Интермузей" же — это специализированный отраслевой форум с международной составляющей, который собирает всех людей, работающих в музейной сфере. Он предоставляет возможности для контактов и объединения в проекты, помогает найти партнеров и узнать о новых технологиях и оборудовании.

"Интермузей" также дает возможность показать страну международному сообществу и развивать музейную деятельность. Это площадка для общения, а для посетителей — возможность погрузиться в мир музеев. Поэтому фестиваль актуален как для жителей города, так и для туристов, приезжающих в Москву.

"Музейные маршруты" — это маленький лучик, который отходит от "Интермузея" и проходит в разных городах по заявкам местных органов культуры. Обычно их (мероприятий) четыре в течение года, и они проходят на региональных площадках. Мы помогаем регионам развиваться, приезжая туда большим музейным сообществом, и поддерживаем маленькие музеи в отдаленных уголках нашими практиками и возможностями.

— Елена Михайловна, существует "Интермузей", и возникает вопрос, а может ли быть учрежден "Интерцирк"? Можем ли мы ждать такого рода фестиваль?

— Может быть. Сложилось мнение, что цирк — это просто развлекательная площадка. А я хотела бы вернуть цирку статус большого профессионального искусства, общепринятого в нашем обществе. В этой отрасли работают талантливые мастера, создающие невероятные вещи с большим трудом и мастерством.

Если мы вспомним историю нашей страны, то увидим, что на мировой арене существует два бренда: русский балет и русский цирк. Сильнее наших цирковых мастеров нет в мире никого

Поэтому, даже несмотря на отсечение контактов в музейной сфере и других областях в условиях специальной военной операции, в цирке продолжаются фестивали. Например, фестиваль "Без границ" в Санкт-Петербурге или фестиваль братьев Запашных "Идол", который пройдет в июле и соберет 80 участников из разных стран.

Мне хотелось бы, чтобы инициативы министерства и работа нашего "Росгосцирка", который является подведомственным учреждением Минкультуры, были поддержаны. В каждом регионе есть свои площадки, где проводятся цирковые выступления и создаются новые шоу. Организация представлений требует огромного количества новых номеров, костюмов и административных усилий, [для них] пишется специальная музыка. Это полноценные спектакли. Русский цирк — это наш бренд, который мы должны ценить и развивать.

— Вернемся к "Интермузею". Одной из ключевых тем форума всегда был туризм. Какие, на ваш взгляд, туристические направления сейчас наиболее актуальны?

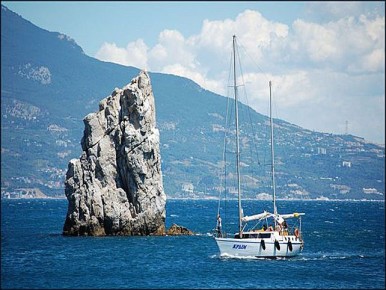

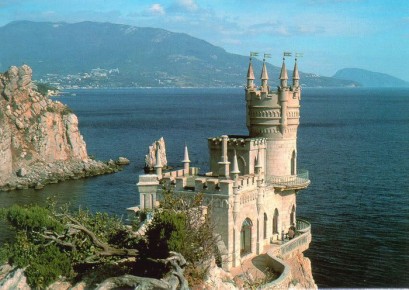

— Мне кажется, что вся Россия в настоящее время актуальна как туристический маршрут. Мы много путешествуем и сталкиваемся с такими же проблемами, как заказ гостиницы, транспорт, выбор места для питания. Есть регионы, где уже заранее невозможно забронировать экскурсии или гостиницы. Например, Ленинградская область и такие места, как Великий Новгород, Крым и Севастополь — там действительно сложно найти место. Калининград, например, имеет пропускную способность 5 млн туристов в год. Дальний Восток также привлекает большое количество туристов — Владивосток, Хабаровск. Сейчас происходит удивительное открытие страны, и это было бы невозможно без государственной поддержки в развитии инфраструктуры.

В мире туризм в основном строится на познавательном и культурном аспектах — около 60% всех поездок связано именно с этим.

Точки входа культурного туризма — это музеи. Люди едут в музей или галерею, чтобы насладиться произведениями искусства, изучить археологию, живопись или исторические артефакты

Культурное удовольствие во многом зависит от государства, которое делает все возможное для комфортного передвижения: организует транспорт, строит гостиницы, поддерживает чистоту улиц и безопасность, создает кафе и современные музеи с интересными выставками. Важно также, чтобы работали квалифицированные сотрудники, которые рады помочь и рассказать о своих коллекциях.

Для маленьких детей могут быть организованы специальные экскурсии с использованием доступного им языка, а для более искушенных посетителей — научные экскурсии. Наша задача — адаптировать музейный опыт под разные группы посетителей. Необходимо учитывать не только возраст, но и индивидуальные интересы каждого человека и сообщества. Это требует разработки уникальных мероприятий и экскурсий.

— А какие регионы, которые мы еще не упомянули, на ваш взгляд, обладают туристическим потенциалом?

— Мне кажется, стоит обратить внимание на Липецкую и Орловскую области. Например, Спасское-Лутовиново в Орловской области и потрясающий Тургеневский музей. Я бы предложила, если у человека есть возможность, не лететь из точки А в точку Б, а путешествовать по земле. В маленьких городах есть удивительные музеи и уникальные места.

Когда мы сейчас на премии Лихачева рассматриваем поступающие заявки, то осознаем, что не обо всех местах знаем или были в них. В заявках мы просим предоставить видео, чтобы погрузиться в атмосферу и услышать рассказы участников. Например, в Зарайске Московской области находится невероятный музей-заповедник "Зарайский кремль" с уникальными историями. Директор и сотрудники музея расскажут о Голубкиной (русский скульптор Анна Семеновна Голубкина (1864–1927) — прим. ТАСС) и семье Достоевских.

Также стоит обратить внимание на Фанагорию на Таманском полуострове, где есть археологический парк. Я сама запланировала отпуск на это лето и хочу поучаствовать в археологических раскопках. Музей предоставляет такую возможность туристам: вы можете находиться на берегу Черного и Азовского морей, купаться и одновременно стать любителем-археологом. Среди моих знакомых многие очень хотят участвовать в подобных проектах.

На острове Кижи есть большой проект. Обычные люди восстанавливают деревянные церкви в деревнях. Они берут отпуск и проходят обучение: учатся быть плотниками, жить в палатках и помогать в восстановлении деревянного зодчества. Мне кажется, это очень вдохновляющий опыт.

— Как вам кажется, как привлечь молодежь, которая погружена в гаджеты, к музеям?

— На мой взгляд, когда у них есть альтернатива, они не всегда остаются в своих устройствах. Если есть интересное пространство с увлекательным контентом, выставками, лекциями, хорошим кофе, молодежь с удовольствием приходит. Я могу привести пример из своей жизни. На прошлой неделе мой сын посещал со мной выставки, а вчера позвонил и сказал, что собирается на экскурсию с друзьями. Их было около 10 человек, и это в основном взрослые мальчишки. Мне очень приятно, что они хотят это сделать. Важно создать комфортные условия, потому что, гуляя по улицам, они все равно заходят в интересные места.

Также нужно "стучаться" в гаджеты разными способами. Например, в этом году появился тренд: кураторы начали снимать трейлеры к будущим выставкам. Похоже на трейлеры к фильмам в кинотеатрах. Это удивительная история, которая заканчивается анонсом и самой ожидаемой выставкой года.

Подобные методы действительно помогают привлечь внимание. Однако важно помнить, что, когда человек приходит на выставку, мультимедийные элементы не должны заменять сам предмет или артефакт. Они должны быть вспомогательными инструментами. Например, Третьяковская галерея нашла интересное решение для выставки передвижников: среди огромных залов с картинами есть отдельное помещение, где с помощью цифровых технологий рассказывается о пути передвижников и их истории.

Это здорово и интересно — баланс между наукой и предметом искусства. Мультимедиа должны служить дополнительным инструментом, а не заменять само произведение

Я категорически против иммерсивных технологий, когда картины "оживают" неумело. Например, когда Мона Лиза вдруг начинает улыбаться или происходит что-то нелепое на "Тайной вечере" Леонардо да Винчи. Не нужно так оживлять работы. Если у вас есть научная база, вы можете рассказать историю, которая могла бы произойти до создания картины, или придумать историю после нее. Но это должно быть сделано серьезно. Если вы хотите делать такие проекты, делайте их талантливо.

— Мы затронули очень актуальную сегодня тему искусственного интеллекта. Как, на ваш взгляд, можно обозначить роль искусственного интеллекта в музейном деле?

— Я считаю, что искусственный интеллект может быть полезным, но он должен стать рабочим инструментом в первую очередь для музейщиков. Что такое искусственный интеллект? Он способен анализировать и помогать обращать внимание на определенные аспекты, которые могут быть полезны для формирования будущих выставок и потоков посетителей. Например, если вы открыли выставку и видите, что в одном зале люди останавливаются на полторы минуты, а в других залах — всего на 30 секунд, это может подсказать вам, что стоит подумать о следующей выставке на эту тему или перераспределить потоки, чтобы избежать скопления людей. Таким образом, искусственный интеллект — это инструмент, который может помочь вам найти решения проблем или дать идеи для следующих выставок. Это очень интересная возможность, но не следует рассматривать ИИ как первоочередную трансформацию.

Искусственный интеллект может быть полезен, но только если вы не трогаете сам шедевр. Его следует рассматривать как помощника. Если вы заметили, что большее число людей останавливается на определенных работах — например, "Грачи прилетели" (хрестоматийный пейзаж русского художника Алексея Саврасова (1830–1897) — прим. ТАСС), — это может быть сигналом к созданию сувенирной продукции или мерча на эту тему. Это значит, что людям что-то в этой работе близко и трогает их.

Вы можете также использовать эти данные для следующего проекта. Я понимаю, что есть много исследований по работе с искусственным интеллектом, но это не означает, что нужно превращать уникальную улыбку Моны Лизы во что-то неуникальное.

— Вам кажется, что в будущем искусственный интеллект сможет создавать шедевры на уровне настоящих художников?

— Не сможет, потому что он [только] обрабатывает данные и улучшает их. На сегодняшний день не видно, чтобы он мог творчески придумывать что-то новое. Я не специалист в области искусственного интеллекта, просто размышляю на эту тему. Есть замечательные проекты, связанные с туризмом, которые являются хорошим примером.

Например, в Коломне был придуман проект под названием "Подслушивать хорошо". Люди из любых городов могут зарегистрироваться, и кураторы за определенное время обучают их тому, как писать пьесы для театра: строить диалоги, подбирать персонажей и так далее. Это бесплатная инициатива для всех желающих. Затем участник приезжает в Коломну на один-два дня и погружается в атмосферу города: сидит в кафе, пьет кофе, подслушивает разговоры, ездит на трамвае и наблюдает за жизнью на улицах. После этого он должен вернуться и написать десятиминутный рассказ о том, что увидел или услышал. Этот материал отправляется куратору, который редактирует все десятиминутные истории и собирает их в одну экскурсию. В результате Коломна получает уникальную театрализованную экскурсию, которую можно продавать туристам. Так из обычных людей благодаря их способностям получается уникальный проект. В процессе этого мероприятия в Коломну приезжают туристы, которые тратят деньги на кофе и гостиницы, а затем делятся впечатлениями с друзьями в других городах. Таким образом, мы все немного монетизируем свои усилия.

— Сможет ли искусственный интеллект придумать подобный проект от нуля до монетизации?

— Не знаю. Возможно, он сможет что-то улучшить или дополнить. На сегодняшний день это все еще инструмент помощи в различных направлениях, и в музеях он должен быть первоочередно полезен музейным сотрудникам.