Если бы англичане и американцы смогли на заключительном этапе Второй мировой войны договориться с руководством фашистской Германии, сегодня мир был бы совершенно другим. И война вряд ли завершилась бы 9 мая 1945 года

Союзники с двойным дном

…Ялта, февраль 1945 года. На Крымской конференции главы правительств антигитлеровской коалиции (СССР, США и Великобритания) договорились о порядке безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Стороны исходили из того, что Берлин, развязав кровопролитную мировую войну, совершил тягчайшее преступление против человечества. Поэтому Германия должна была нести политическую и материальную ответственность, а лица, виновные в этом преступлении, понести соответствующее наказание.

Однако у западных политических кругов были и другие цели - с изгнанием с мирового рынка германских и японских конкурентов утвердить своё господство в Европе и в Азии. Разница в определении задач послевоенного устройства отчётливо проявилась на последнем этапе войны. Западные союзники пытались уйти от выполнения международных обязательств и спасти фашистскую Германию от полного разгрома, поэтому официальные представители США и Англии вступили в сепаратные переговоры с фашистским руководством, которое через свои посольства в Ватикане, Испании, Португалии, Швеции и Швейцарии тоже искало возможность заключить сепаратный мир с Вашингтоном и Лондоном.

Ещё во время Крымской конференции гитлеровская секретная служба по своим каналам выразила готовность при условии заключения сепаратного перемирия на западном фронте передать американской разведке «совокупность всей ценной информации, которой располагают в Германии относительно Японии». В это же время, используя итальянских и швейцарских посредников, в частности начальника швейцарской военной разведки Макса Вайбеля, шеф американской разведывательной службы в Европе Аллен Даллес установил контакт с представителями германского военного командования. 8 марта в Цюрихе он встретился с главным уполномоченным СС при группе армий «Ц» в Италии генералом Карлом Вольфом.

© armedconflicts.com Генерал СС Карл Вольф.

© armedconflicts.com Генерал СС Карл Вольф. Вольф и германский дипломат Рудольф Ран вели переговоры о немедленном прекращении боевых действий на итальянском фронте. В этом случае немецкая группа армий «Ц» получила бы возможность организованно отступить в Юго-Западную Германию и нести там полицейскую службу. Командование группы армий «Ц» брало обязательства воздержаться от разрушений промышленных и транспортных сооружений при отводе своих частей, а также обеспечить свободное продвижение американо-английских войск в Северную Италию и Австрию.

Очередной раунд тайных переговоров состоялся с представителями штаба английского фельдмаршала Гарольда Александера, главнокомандующего союзными войсками в районе Средиземного моря, боевые действия которых отличались демонстративной пассивностью.

В южно-швейцарском местечке Аскона прошла встреча Карла Вольфа с начальником разведотдела объединённого штаба генералом Теренсом Эйри и заместителем начальника объединённого штаба американским генералом Лайманом Лемнитцером. При этом гитлеровское командование создавало все условия для заключения договорённости: сопротивление немецко-фашистских войск на западном фронте заметно ослабло, тогда как на восточном продолжалась ожесточённая борьба.

«Кроссворд» разгадал Рёссер

По понятным причинам сепаратные переговоры союзников и фашистского руководства проводились в режиме тайной операции, которая у американцев получила название Sunrise («Восход солнца»), у англичан - Crossword («Кроссворд»). Цель - капитуляция германских войск в Северной Италии. Однако сохранить переговоры в тайне не удалось. Москва получила исчерпывающую информацию благодаря «Группе Люси», которую возглавлял немец-антифашист Рудольф Рёсслер - будто бы самый высокооплачиваемый советский разведчик времён Второй мировой войны.

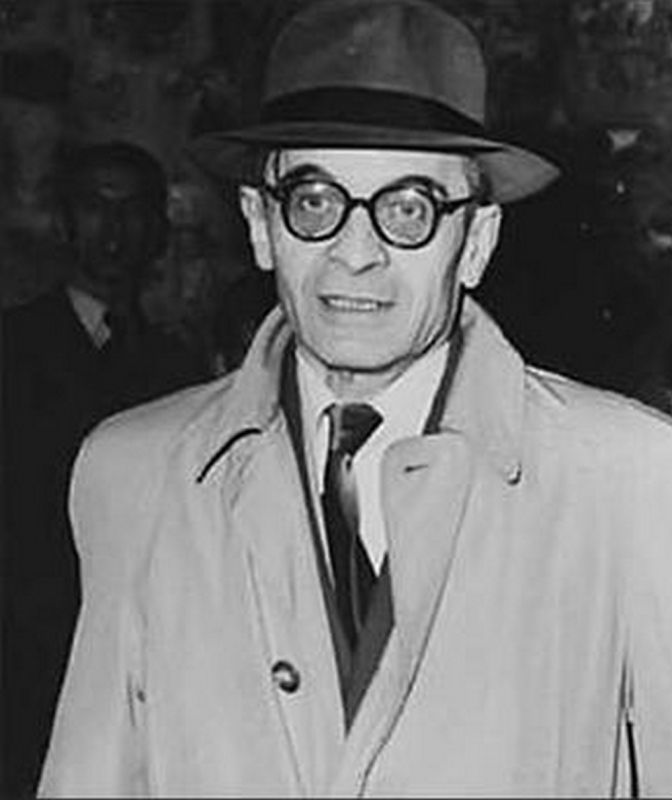

© wikipedia.org Советский разведчик Рудольф Рёсслер.

© wikipedia.org Советский разведчик Рудольф Рёсслер. В книге «Искусство разведки», вышедшей в 1963 году, Аллен Даллес, в те годы резидент американских разведслужб в Берне, написал: «По не выясненным по настоящее время каналам Рёсслер, находясь в Швейцарии, получал разведданные из штаба германского верховного командования в Берлине на постоянной основе и зачастую спустя менее суток после принятия военным руководством Германии». Работавшему на Советский Союз Рёсслеру долгое время удавалось избегать ареста, так как он параллельно держал в курсе и местную разведку относительно планов и намерений нацистов в Швейцарии.

Например, в июле 1940 года швейцарцы были напуганы сведениями о сосредоточении германских войск на немецко-швейцарской границе. Но Рёсслер, получив по своим каналам точные сведения, успокоил Берн: эти мероприятия не являются подготовкой к вторжению в Швейцарию. Он продолжал информировать швейцарские службы и в дальнейшем. Считается, что именно «Группа Люси» сообщила в Москву о ведущихся переговорах между Даллесом и Вольфом, несмотря на то, что Рудольф Рёсслер работал ещё на британскую и американскую разведки.

После войны Рёсслер решил остаться в Швейцарии. А в 1950-х годах состоялась его довольно загадочная поездка в Западную Германию, где он был арестован за шпионаж, предстал перед судом и получил год тюрьмы. Умер Рёсслер в Швейцарии сразу после освобождения. Жил в жестокой нищете. За его похороны заплатил анонимный благодетель. Но это совсем другая история…

Переговоры союзников с руководством Германии без представителей СССР вызвали серьёзный дипломатический конфликт. Это стало первым обострением отношений в преддверии холодной войны.

Ультиматум Молотова

Когда тайное перестало быть тайным, посол США в Москве Аверелл Гарриман и его британский коллега Арчибальд Керр вынуждены были проинформировать Кремль о прибытии генерала СС Карла Вольфа в Швейцарию для обсуждения вопроса о капитуляции германских войск в Северной Италии. В тот же день нарком иностранных дел Вячеслав Молотов поставил союзников в известность о желании направить на эти переговоры советских представителей. Но получил отказ, поскольку, как было сказано в ответной депеше, «переговоры носят частный характер». Позднее Гарриман утверждал, будто американцы опасались, что советские представители сорвут переговоры, выдвинув невыполнимые условия.

«Подобный отказ явился для Советского правительства совершенно неожиданным и непонятным с точки зрения союзнических отношений», - говорилось в очередном послании Вячеслава Молотова Гарриману и Керру. Правительство СССР настаивало на том, чтобы впредь всякая возможность сепаратных переговоров с противником была исключена, поскольку ситуация, сложившаяся в результате подобной акции, «никак не может служить делу сохранения и укрепления доверия между нашими странами».

Благодаря точным разведданным и жёсткой позиции советского правительства переговоры Даллеса с Вольфом были сорваны. Гитлеровскому руководству так и не удалось осуществить план переброски своих войск с итальянского фронта на советско-германский. Решительная политика СССР затруднила дальнейшие сепаратные переговоры западных держав с противником.

Несмотря на то, что Германия уже находилась на грани полного краха, фашистские руководители не теряли надежды избежать безоговорочной капитуляции. Особенно ярко это проявилось, когда в Берлине стало известно о внезапной смерти президента США Франклина Рузвельта 12 апреля 1945 года.

По свидетельству рейхсминистра вооружения и военного производства Альберта Шпеера, получив это известие, Гитлер буквально ликовал: «Я всегда говорил, что скоро совершится великое чудо, и моё предсказание наконец-то сбылось!». В обращении к войскам он уверял, что смерть американского президента «вызовет поворот в ходе войны». Однако план Берлинской операции уже был утверждён.

«Разрубить паутину»

Берлинская стратегическая наступательная операция началась 16 апреля 1945 года. Имея достоверные данные от разведслужб о намерениях врага, Сталин телеграфировал Военному совету 1-го Белорусского фронта: «Гитлер плетёт паутину в районе Берлина, чтобы вызвать разногласия между русскими и союзниками. Эту паутину нужно разрубить путём взятия Берлина советскими войсками. Мы это можем сделать, и мы это должны сделать».

© Фото из архива Бой на берлинских улицах.

© Фото из архива Бой на берлинских улицах. К исходу 21 апреля советские войска заняли пригороды Берлина. В ставке врага царил переполох. Но ещё накануне Геринг и Гиммлер покинули Берлин, надеясь использовать свои старые связи в Англии и США для заключения сепаратного перемирия, причём действовали они независимо друг от друга. И по-разному. Геринг, обосновавшись в Оберзальцберге, попытался взять государственную власть в свои руки, ссылаясь на указ от 29 июня 1941 года, согласно которому он назначался преемником Гитлера.

Получив этот, по сути дела, ультиматум, Гитлер приказал лишить Геринга всех званий и должностей, арестовать его и его ближайших сотрудников. Геринг же рассчитывал на следующий день вылететь к Эйзенхауэру с предложением прекратить боевые действия на западном фронте и нарастить усилия против Красной армии. Однако замысел не удался, несколько дней спустя вступившие в Оберзальцберг американцы пленили Геринга.

Генриху Гиммлеру удалось встретиться с председателем шведского Красного Креста графом Фольке Бернадотом, которому он заявил, что фюрер в настоящее время «политический мертвец» и может быть легко устранён, в том числе физически. Гиммлер попросил немедленно сообщить генералу Эйзенхауэру о готовности гитлеровских войск сложить оружие и сдаться в плен американцам. На востоке, заявил он, война будет продолжаться до тех пор, пока войска западных держав не встретятся с советскими и не выступят против них.

На следующий день министр иностранных дел Швеции Кристиан Гюнтер пригласил к себе американского и английского посланников Хьюлетта Джонсона и Виктора Маллета. Присутствовавший здесь же Бернадот изложил им детали беседы с Гиммлером. Правительства США и Англии поставили в известность советское правительство о предложениях Гиммлера и своём отрицательном отношении к ним. Месяц спустя, 21 мая, Гиммлер был задержан англичанами, но отравился после ареста.

Американский интерес

Но не всё, что хорошо для англичан, совпадало с интересами американцев. Вот свидетельство советника президента США, возглавлявшего Объединённый комитет начальников штабов союзников (США и Великобритании), адмирала флота Уильяма Лехи: «Гарри Трумэн заявил Уинстону Черчиллю, который вначале положительно относился к предложению Гиммлера, что «Америка может согласиться лишь на безоговорочную капитуляцию на всех фронтах при наличии соглашения с Россией и Англией... Мы должны выполнять свои обязательства». Подобный ответ Вашингтона был обусловлен тем, что правительство США проявляло огромную заинтересованность в скорейшем разгроме последнего союзника фашистской Германии и главного противника Соединённых Штатов - милитаристской Японии.

© nationalmuseum.org Уинстон Черчилль.

© nationalmuseum.org Уинстон Черчилль. А это было невозможно без участия Вооружённых Сил Советского Союза. Квантунская группировка японских войск (Квантунская армия) представляла огромную силу. Общая численность - около 1 млн человек, в составе группировки насчитывалось 34 бригады (31 пехотная, 2 танковые и 1 кавалерийская), 1155 танков, 5360 орудий, 1800 самолётов и 25 боевых кораблей. Квантунская группировка располагала также бактериологическим оружием, подготовленным для применения против советских войск («Отряд 731»).

Вопрос о помощи СССР в войне против дальневосточного агрессора поднимался западными державами на конференции в Тегеране, при встрече Черчилля и Гарримана со Сталиным в Москве в октябре 1944 года и, наконец, на Крымской конференции, где окончательно было достигнуто соглашение об условиях вступления СССР в войну на Дальнем Востоке. Отказ от требования безоговорочной капитуляции Германии мог, по мнению Вашингтона, поставить под угрозу реализацию Крымского соглашения по Дальнему Востоку и на неопределённое время затянуть войну с Японией. С другой стороны, сговор западных держав с правительством Германии на завершающем этапе войны мог привести к конфронтации с Советским Союзом, обладавшим огромной военной мощью.

© РИА Новости Встреча «Большой тройки» в Тегеране.

© РИА Новости Встреча «Большой тройки» в Тегеране. Американские политики учитывали и то обстоятельство, что британский премьер Уинстон Черчилль, подталкивая Соединённые Штаты на конфликт с Советским Союзом, по мнению специального посла Джозефа Дэвиса, рассчитывал использовать американские людские и материальные ресурсы для поддержания «ведущей роли Англии в Европе». В Вашингтоне должны были считаться и с тем, что народы западных стран вряд ли поддержали бы войну против СССР, в котором видели верного союзника.

Ещё была свежа и память о президенте Рузвельте, который, высоко оценивая роль Советского Союза во Второй мировой войне, выступал за продолжение сотрудничества. В послании Конгрессу от 6 января 1945 года он отмечал: «В будущем мы никогда не должны забывать урок, полученный нами, мы должны иметь друзей, которые будут так же сотрудничать с нами в мирное время, как они сражались на нашей стороне в войне».

Впоследствии Генри Стимсон, военный министр США в 1940-1945 годах, со всей прямотой завил: «Русские были великолепными союзниками. Они воевали в соответствии со взятыми обязательствами». В таких условиях правительство Трумэна не могло пойти на сепаратный сговор. И это удручало Черчилля. «Соединённые Штаты, - писал он в своих мемуарах, - не имели ясных и последовательных целей. Англия, хотя она все ещё оставалась весьма сильной державой, не могла одна действовать решительно. В этот период я мог лишь предупреждать и взывать. Таким образом, этот, казалось бы, кульминационный период безмерного успеха был для меня наиболее печальным».

До знаменитой речи Уинстона Черчилля в Фултоне, положившей начало холодной войне, оставалось меньше года. Но до последних дней он очень сожалел, что в 1945 году ему помешали договориться с немцами.