Картины Рембрандта и Айвазовского, греческие статуи и древнерусские иконы пережили Великую Отечественную в эвакуации - на Урале, в Сибири, Казахстане. Так были спасены шедевры Третьяковки, Эрмитажа, Пушкинского и Русского музея, и многих других. Те, что остались, прятали в подвалах музейных зданий, хрупкие вещи зарывали в песок. А за мумией жреца из Эрмитажа всю блокаду ухаживала доктор наук Наталья Флиттнер - благодаря ей он и сейчас украшает египетский зал.

Современные музейщики называют то, что сделали их коллеги во время войны, не иначе как гражданским подвигом.

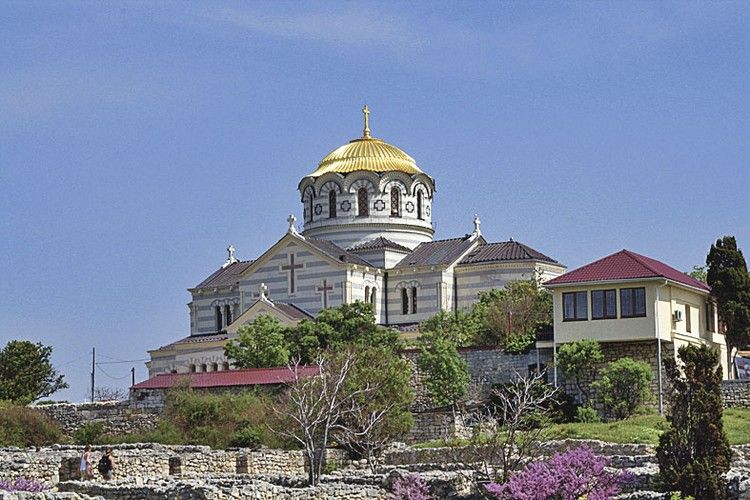

Херсонес Таврический - древнегреческий и византийской город в Севастополе, входящий в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Одна из главных туристических достопримечательностей Крыма, один из ценнейших археологических памятников России. Это понимали еще в XIX веке, когда начались раскопки Херсонеса, и тем более в советское время.

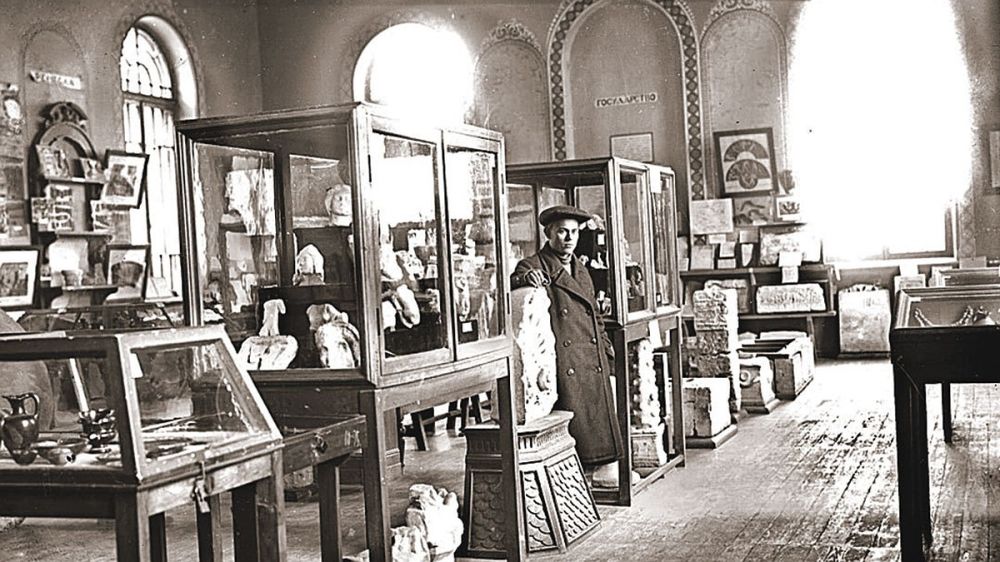

Херсонес пережил оккупацию. Однако самые ценные музейные экспонаты успели эвакуировать.

Фото: Алексей ГАЙДУКОВ

- Херсонес, как и весь Севастополь, оказался в зоне боевых действий в первый же час войны, - рассказывает старший научный сотрудник Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Валентин Дорошко. - В то раннее утро противник сбрасывал на севастопольские фарватеры электромагнитные и акустические мины, чтобы заблокировать выход наших кораблей из бухты. На третий день войны электромагнитная мина весом в полтонны упала во дворе музея. В скором времени становится вопрос и об эвакуации. С фронта приходили тревожные новости. После катастрофы под Уманью противник получил выход к Черному морю. 5 августа начинается героическая оборона Одессы. Захвачен Николаев и Херсон.

В Севастополе к эвакуации подготовили 8 тонн груза - античные скульптуры и керамику, архивные документы. В том числе символ херсонесского музея, высеченную на мраморной плите в IV веке до нашей эры Присягу граждан Херсонеса: «Клянусь Зевсом, Геей, Гелиосом, Девою, богами и богинями Олимпийскими…» (а клялись херсонесцы быть верными своему городу и демократии, не выдавать тайн врагам и не вступать в заговоры - вполне актуально).

Их упаковали в 108 ящиков. И 18 сентября 1941 года погрузили на теплоход «Волга» (раньше он был испанским пассажирским лайнером «Хуан Себастьян Элькано», после во время Гражданской войны в Испании остался в СССР и вошел в состав Черноморского пароходства). Трюмы заполнили 11298 артефактов. Их сопровождал единственный сотрудник музея - Станислав Францевич Стржелецкий.

«Волга» рисковала подорваться на немецких электромагнитных и акустических минах в Севастопольской бухте. Они были настолько опасны, что в августе 1941 года в Севастополь прибыли лучшие физики Игорь Курчатов и Анатолий Александров, будущие «отцы» советской ядерной бомбы, и создали систему размагничивания кораблей. Но, к счастью, ценный груз благополучно добирается до грузинского порта Поти. Дальше - по железной дороге в Тбилиси и Баку, к берегу Каспийского моря.

- В это время противник наступает. Стало ясно, что пути на север нет - немцы захватили Ростов, - продолжает Валентин Дорошко.

Решили переправить поднадоевшего местному начальству Стржелецкого (а он постоянно ругался и обращался в НКВД, добиваясь своего, то есть спасения античных шедевров) на восточный берег Каспия, в Красноводск. Новый вагон - и в путь, в Ашхабад, Ташкент, Оренбург.

- Это уже конец ноября - начало декабря. Холода доходят до -40 градусов. Ночью одеяло покрывается коркой льда. Но воля случая спасает ученого. К нему в попутчики набивается пожилая пара с Донбасса. У них было очень много разной провизии. И пока они вместе путешествовали до Оренбурга, питание Стрежелецкого наладилось. А потом восемь дней ему предстояло голодать, потому что нужно было выстоять очередь в 5-6 часов за нормой в полкило хлеба. Он прибывает оборванный и грязный в Свердловск, - завершает рассказ о длившейся 105 дней эпопее Валентин Дорошко.

Коллекцию Херсонесского музея разместили в печально известном доме Ипатьева, где в 1918 году была расстреляна царская семья (а в 1941-м располагался Музей революции). Там же, кстати, пережили войну многие экспонаты Эрмитажа и Оружейной палаты.

Стрежлецкий в эвакуации писал диссертацию про античный город и за 80 ведер картошки работал охранником на огородах, разбитых вокруг Ипатьевского дома музейщиками.

Памятники Херсонеса вернулись домой в декабре 1944 года.

Античная стена «вернула» музейные вещи, превращенные фашистами в стройматериалы

- Сенсационную находку времён Великой Отечественной войны подарили нам раскопки 2024 года, - рассказывает заведующая научным архивом Музея-заповедника «Херсонес Таврический» Татьяна Прохорова.

В оккупированном Херсонесе немцы не стеснялись строить бомбоубежища и заградительные стены из камней древнего города.

- Когда археологи стали доставать из стенки вещи с фондовыми номерами музея, это всех потрясло до дрожи. История возвращает нам ценности - более 200 предметов вернулись в коллекцию, пролежав в земле 80 лет. К счастью, список предметов, утраченных в годы войны, сокращается. Справедливость торжествует.

Выставка, посвященная вновь обретенным древним артефактам, открывается в Херсонесе 6 мая и будет работать до середины июля. Поедете в отпуск в Крым - не пропустите!

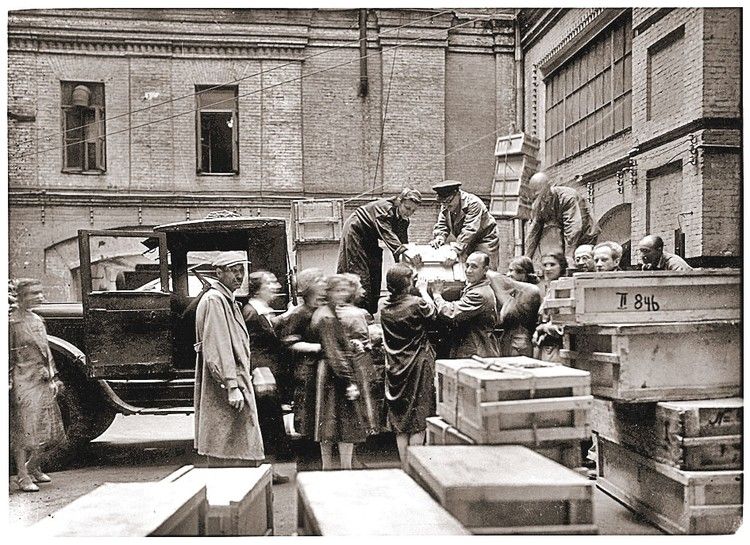

Подготовка к вывозу картин из Эрмитажа началась еще в 1938 году. Фото: Sovfoto/Universal Images Group via Getty Images

22 июня, когда началась Великая Отечественная война, в Эрмитаже уже все было готово для эвакуации. Каким образом?

- По инициативе директора Эрмитажа Иосифа Абгаровича Орбели подготовка началась еще в 1938 году, - говорит заместитель заведующего отделом «Научный архив рукописей и документального фонда» Государственного Эрмитажа Елена Соломаха.

Невзирая на официальную позицию «войны не будет», мудрый академик-востоковед выделил здание, где бригада рабочих делала ящики по заданным размерам, готовила стружку и бумагу.

И за неделю после начала войны было упакован все самое ценное в музее. Более полумиллиона экспонатов, 1133 ящика.

Когда началась Великая Отечественная война, в Эрмитаже уже все было готово для эвакуации.

Александр ГЛУЗ

1 июля 1941 года первый эшелон ушел в Свердловск. За ним второй - 1422 ящика. Кроме шедевров Эрмитажа, в нем уехали на Урал ценнейшие рукописи из Пушкинского дома, экспонаты Академии материальной культуры, Музея этнографии и библиотека Пулковской обсерватории. Третий отправить не успели - замкнулось кольцо блокады.

Подвалы под зданиями Эрмитажа были оборудованы под бомбоубежища. Там спасались сотрудники музей с семьями, члены творческих союзов и хрупкие экспонаты: стекло, фарфор, люстры.

- В самый страшный период блокады, зимой 1942 года, в Эрмитаже был открыт стационар для дистрофиков на 100 коек. Медицинскими сёстрами-санитарками стали сотрудницы музея, - рассказывает Елена Соломаха. - Почти все сотрудники Эрмитажа восстанавливали там свои силы и многим он спас жизнь.

Первая выставка после снятия блокады открылась в ноябре 1944 года. А основные коллекции приехали в Ленинград из Свердловска - там сохранили 1 млн 117 тысяч экспонатов - в октябре 1945-го. Первыми развесили картины Рембрандта.

Экспонаты вернулись в ГИМ в конце 1944-го. Фото: shm.ru

Государственный исторический музей единственный в Москве работал всю войну. Закрывался лишь на восемь дней осенью 1941 года - при бомбежке выбило все окна на втором этаже.

430 тысяч экспонатов - из двух миллионов - отправили в эвакуацию июле 1941 года. В Южном речном порту на две баржи погрузили «Госхранилище №1»: коллекции ГИМа и других музеев, Библиотеки имени Ленина, «Иностранки». По воде дошли до волжского Хвалынска, а дальше - по железной дороге в Кустанай в Казахстане.

- Две недели в холодных вагонах с постоянными остановками, потому что навстречу солдаты и грузы двигались на фронт, - рассказывает заместитель заведующего отделом письменных источников Государственного исторического музея Наталья Демирова. - На каждой остановке хранитель должен был выйти, обойти все вагоны, проверить целостность печати на них. Когда выходили, брали с собой кусок хлеба и паспорт - поезд двигался без предупреждения, можно было отстать от эшелона.

Государственный исторический музей единственный в Москве работал всю войну.

Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кустанае гимовцы прожили до осени 1944 года. А их коллеги, что остались в Москве,

пополняли фонды музея свидетельствовали о современной истории. 12 тысяч экспонатов об истории Великой Отечественной были собраны ещё до её окончания.

- Окрестности взорванного немцами Ново-Иерусалимского собора не были ещё разминированы. Сотрудники шли по узеньким размеченным тропкам, шаг в сторону – можно было подорваться. В этих условиях были зафиксированы все повреждения, - продолжает Наталья Демирова.

И ещё один подвиг историков - спасение Таманского саркофага.

- Великолепный памятник античной скульптуры был обнаружен на Таманском полуострове ещё в 1916 году. Немцы планировали вывезти его и переправили из Тамани в Керчь, спрятали в бомбоубежище для офицерского состава в Мелек-Чесменском кургане. Отступая из освобожденной советской армией Керчи в мае 1944 года, они взорвали памятник. Крышка была разбита более чем на 1600 осколков, вся перемазана в технической смазке, расстреляна из автоматов. Памятник был под угрозой гибели, - говорит Наталья Демирова.

В Керчь отправили сотрудницу отдела археологии Наталью Валентиновну Пятышеву. Отважная женщина смогла найти саперов, достать изувеченный шедевр из кургана и доставить в Москву мраморный саркофаг весом 5 тонн!

Страна узнала эту историю из заметки, опубликованной в 1944 году «Комсомольской правде», подчеркивают в ГИМ. Наталье Пятышевой стали писать со всех краев, даже с фронта, благодарить. А саркофаг и сегодня стоит в музее.