Балльник для оценок и сто граммов хлеба с утра.

Сегодня 30 августа, и это значит, что лето заканчивается, а очередной учебный год начинается. О чём и рассказать в такой день, как не о школе. Точнее, о гимназии и о том, чем процесс образования в дореволюционной России отличался от нынешнего.

Как питались

В первых российских гимназиях ученики начинали день со стограммового куска хлеба. После трёх уроков следовал завтрак, он сопровождался установленными молитвами. От платы за завтраки освобождались лишь беднейшие гимназисты. Остальные платили, но на 5 копеек можно было купить булочку, чай и бутерброд с тремя кусочками колбасы.

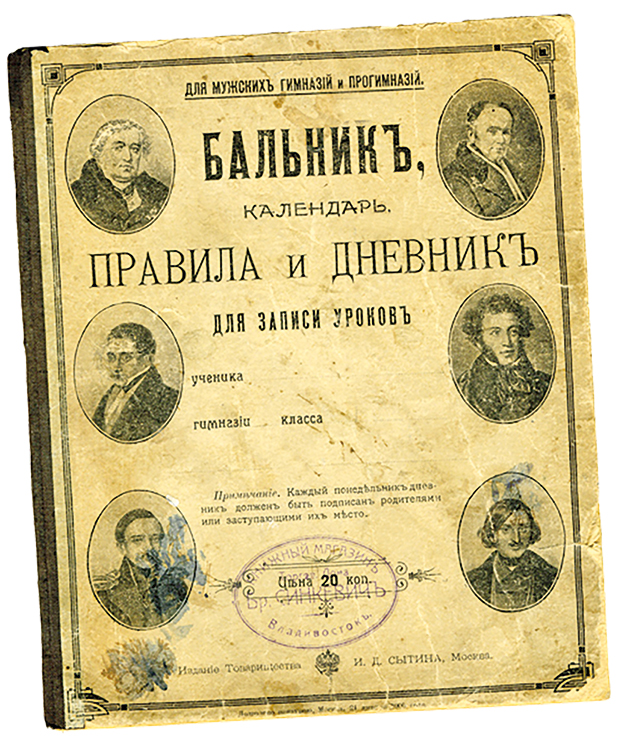

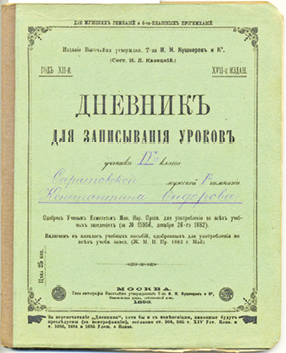

Куда ставили отметки

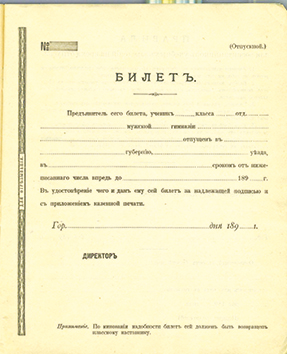

Школьный дневник появился в России в середине XIX века. Кроме привычных граф для расписания занятий, отметок и домашних заданий, в дневниках раньше были ещё и билеты, по которым гимназисты могли уезжать на время из гимназий. Дело в том, что не в каждом городе была гимназия, многие ученики приезжали из других мест и во время учёбы жили у родственников или на особых гимназических квартирах. Если ученик собирался съездить домой, то классный руководитель заполнял билет, вырезал его из дневника и ставил на нём гербовую печать. На обратной стороне билета пометки делали уже родители.

Кроме дневников, были ещё различные школьные «календари для учащихся» – что-то вроде современных ежедневников. В начале ХХ века появился балльник – он совмещал в себе обычный дневник, календарь и табель, куда выставляли баллы по разным предметам.

Как общались с родителями

В дореволюционной России двери учебных заведений были закрыты для родителей: родительские собрания созывались крайне редко, и причина должна была быть действительно чрезвычайной. Любая критика взрослыми школьных порядков считалась противодействием учебному заведению и отнюдь не поощрялась. В 1910-х годах появились родительские комитеты. Об их деятельности можно судить по этой заметке в газетном выпуске 1916 года: «В Керчи родительский комитет при местных гимназиях обратился с просьбою к директору относительно возбуждения им перед градоначальником ходатайства о более строгом отношении местной цензуры к кинематографическим картинам явно развратного характера».

Кому давали медали

В первой трети XIX века в каждой классической гимназии была своя медаль, которую вручали по окончании учёбы лучшим гимназистам. Николай I запретил гимназиям чеканку собственных медалей, но утвердил единую медаль – только для учащихся мужских гимназий. При Александре II гимназисток тоже стали награждать золотыми и серебряными медалями. Октябрьская революция медали отменила, но первые несколько лет они ещё присуждались. В 1920 году симферопольскую гимназию с золотой медалью окончил Игорь Курчатов.

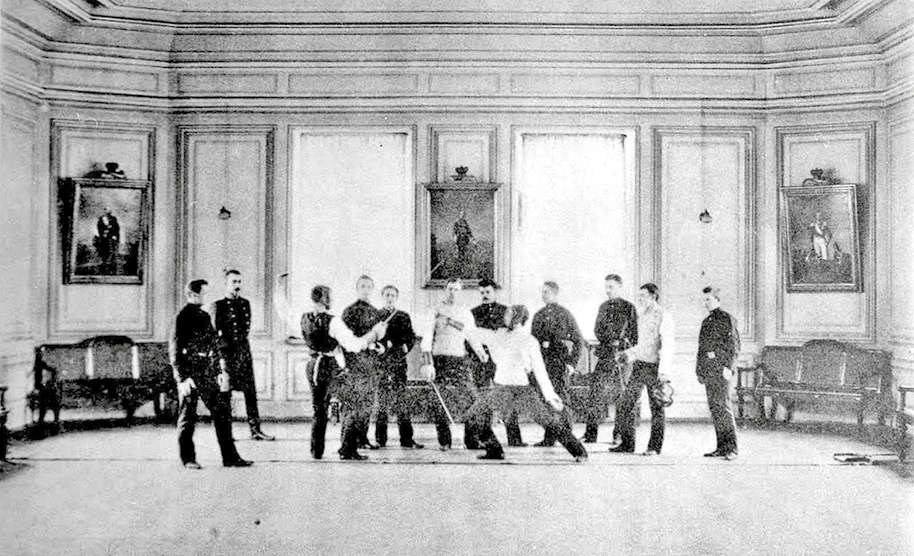

Что изучали

В гимназиях в обязательном порядке обучали русскому и церковнославянскому, немецкому и французскому языкам, латыни, математике, физике, истории, географии, чистописанию и Закону Божьему. Русская литература не была отдельным предметом и входила в курс русского языка. Были и предметы факультативные, подчас довольно не-обычные. «В настоящее время в гимназиях и других мужских среднеучебных заведениях, наряду с гимнастикой, вводится фехтование на эспадронах и рапирах. Курс необязательный», – писала московская газета в 1901 году.

Какой была дисциплина

В гимназиях контроль за учениками был тотальным. Классные наставники должны были наблюдать за поведением школьников не только в школе, но и на улицах города. В публичных местах учащиеся обязаны были находиться только в форменной одежде. Гимназистам нельзя было появляться в театрах, а также в «маскарадах, клубах, трактирах, кофейнях, кондитерских, биллиардных и других подобных заведениях, а равно и всякого рода публичных и увеселительных местах, посещение коих будет признано опасным или неприличным для учеников со стороны ближайшего их начальства».

Правда, даже при таких строгих правилах гимназисты умудрялись вести себя не так, как им предписывалось. «Гуляющей в Пушкинском сквере (нынешний Семинарский сквер в Симферополе. – Ред.) публике приходится вечерами часто быть свидетельницей безобразных выходок со стороны группы молодых людей. Усевшись все гурьбой на одной-двух скамьях, они встречают всякую проходящую мимо барышню диким, чуть не звериным, гоготаньем, заставляющим публику шарахаться в сторону. Люди, нечасто бывающие в сквере и ещё не привыкшие к этому гоготанью, не на шутку пугаются. Не мешало бы кому следует обратить внимание на это и предпринять что-нибудь для того, чтобы унять этих хулиганствующих мальчишек в ученических формах», – писали «Южные ведомости» в 1913 году.

Во что играли

У учеников и даже учениц гимназий существовали свои игры и забавы. «Гимназистки играют «в скачки» на учителей. Кто раньше выйдет из учительской, за того выдаются ставки. В ординаре, двойном, тройном. Теперь распространилась новая игра «Трамвай». Во время перемены гимназистки собираются у окна и ставят на номер трамвая, который раньше пройдёт мимо. Проигрывают завтраки, книги, ножи, ручки», – сообщали газеты.

Татьяна ШЕВЧЕНКО.

Читайте также: Образование для добродетели: как в Крыму зарождалось искусство воспитания