195 лет назад на Керченском полуострове произошло событие, которое стало поворотным моментом в отечественной истории и заложило начало российской археологической науки.

«Тут должна быть гробница!»

Летом 1830 года начальство отрядило солдат на добычу строительного камня – разобрать огромный навал известняка, носивший название Куль-Оба (в переводе «холм пепла»).

К тому времени керченская земля уже успела порадовать просвещённую публику замечательными находками, и градоначальник, понимая, что под грудой дикарного камня может скрываться очередной клад, назначил проследить за работами археолога-любителя Павла Дюбрюкса.

Предчувствие не обмануло «прозорливого человека». Вскоре он сообщил: «Отрыли из огромных камней складенное здание». Весь местный бомонд немедленно отправился поглядеть на диво. Зрелище и вправду было захватывающим: куда-то в толщу навала шёл мощный тоннель – дромос, сложенный из тщательно отёсанных блоков. Однако путь, ведущий к тайне, преграждали глыбы, нависавшие над проходом. Что ж, ещё три дня усилий, и Дюбрюкс вошёл в склеп – просторное помещение, квадратное в плане, увенчанное сводом в виде ступенчатой пирамиды.

Огонёк свечи вырывал из тьмы следы разрушений, и первооткрыватель подумал, что погребальную камеру уже разграбили в древности. Павел Алексеевич горестно вздохнул и приказал принести больше света, чтобы сделать обмеры и описания. По углам расставили масляные плошки – и в неверном их свете среди тлена и праха тускло блеснуло золото.

Доблестное и многочисленное племя

В склепе покоились останки трёх человек, буквально усыпанные золотом. Первый костяк принадлежал рослому, сравнительно молодому мужчине. На шее – массивная гривна, на руках и ногах – браслеты тончайшей работы. От одежды осталось множество бляшек с разнообразными тиснениями. Рукоять и ножны меча, колчан украшали пластины с изображениями зверей. Рядом с оружием лежали рукоятка нагайки, точильный камень и роскошная чаша. Погребальный инвентарь не оставлял сомнения, что мужчина был либо царём, либо крупным военачальником.

Тело женщины – очевидно, супруги – некогда находилось в кипарисовом саркофаге, украшенном пластинами из слоновой кости с гравированными картинами на мифологические темы. Голову царицы украшала сделанная из электра, сплава золота и серебра, диадема, с подвесками, на которых было прочеканено обличье богини Афины. На другой паре подвесок были изображены сцены из «Илиады».

Но более всего удивляла небольшая электровая ваза. На её боках были помещены сценки, выразительно рассказывающие о жизни скифов – народа, доселе известного лишь благодаря описаниям «отца истории» Геродота.

Лицом к лицу

Художник с этнографической точностью передал облик скифов. Выяснилось, что они имели европейские черты лица, мужчины предпочитали длинные волосы, стильные бороды и усы, на голове – характерная остроконечная шапка. Одежда была удобная для конника: короткий кафтан с поясом, длинные штаны-шаровары, мягкие сапоги.

Ещё более увлекательной оказалась попытка толкования изображений на сосуде. Поначалу исследователи полагали, что здесь показаны картины военного лагеря после сражения. Позднее укоренилось мнение, что сюжеты иллюстрируют изложенную Геродотом легенду о происхождении этноса. Три сына прародителя скифов должны были по очереди показать умение владеть луком. Двое старших братьев чуть не покалечились, и только младший сын сделал всё как надо, получил власть из рук отца и стал первым царём Скифии.

Изображения на других предметах дали дополнительные интереснейшие сведения о загадочном народе. К примеру, крохотная бляшка реалистично показывала ритуал побратимства: двое, обнявшись, пьют из ритона.

Царя и царицу сопровождал в загробный мир слуга. Судя по количеству расставленной возле него посуды для вина и мяса, хлопот у бедняги не убывало и в царстве Аида.

Прикажет жёлтый идол нам...

Курган превратился в место паломничества. Здесь толкались сотни зевак, и местная власть, справедливо полагая, что древнее золото способно толкнуть на безрассудство, распорядилась поставить у склепа караул. Однако охрана, сославшись на пронизывающие до костей ночной холод и страх перед потусторонними силами, сочла за благоразумие оставить пост. И крепкие ребята, не боявшиеся ни бога, ни чёрта, сноровисто и бесшумно приступили к делу.

Утром перед Дюбрюксом предстало удручающее зрелище: все завалы аккуратно разобраны, плиты пола вывернуты. И полбеды, что исчезли все предметы, которые археологи не успели вывезти. Ушлые «счастливчики» уничтожили находившееся под вымосткой ещё одно захоронение с богатейшим инвентарём!

Упрямый Дюбрюкс смог выйти на главаря банды. Но поскольку в уголовном уложении ещё не было статьи за незаконные раскопки, пришлось действовать уговорами. В результате удалось спасти для истории ценнейший артефакт «из-под пола» – массивную накладку в виде оленя.

«Золотая лихорадка» мутила разум и застила глаза. Грабители обнаглели до такой степени, что ковырялись в кургане несколько ночей подряд и утихомирились лишь после того, как обвалившиеся камни придавили двоих подельников. Тогда же прекратили изыскания и археологи.

Сплетение судеб

Начальство было довольно: восемь фунтов (3,6 кг) золотых изделий тончайшей работы весомо подтверждали существование легендарного народа и зримо показывали связь «Великой степи» с утончённым социумом Античности.

Сенсационные находки вызвали широкое обсуждение в научном сообществе. В первую очередь историков интересовал вопрос: каковы были этническое происхождение и социальный статус людей из кургана Куль-Оба?

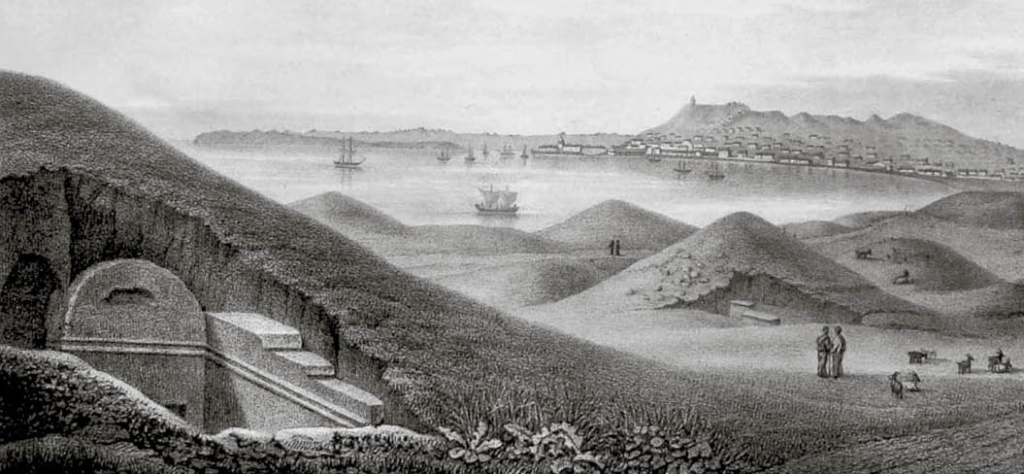

Элементы похоронного обряда полностью подтверждали красочный рассказ Геродота, а богатство погребального инвентаря ясно показывало, что здесь обрёл покой представитель высшей скифской знати. Однако конструкция склепа, расположение кургана близ столицы Боспорского царства, хорошо узнаваемый стиль греческих ювелиров – всё красноречиво свидетельствовало, что скифский царь поддерживал обширные контакты с эллинским миром. В то же время оставался без ответа другой вопрос: почему правитель был упокоен не на родине, а в соседнем государстве, фактически на территории некрополя Пантикапея?

Этот кажущийся странным факт говорит о том, что расположенные на территории Крыма государственные образования – Скифское и Боспорское царства – имели в V веке до новой эры тесные политические, экономические, духовные и, возможно, родственные связи.

Для сохранности – в Эрмитаж

Громадное значение для России имела не только научная, культурная и материальная ценность сокровищ кургана Куль-Оба. Осознав, какой геополитический вес имеет античное золото Причерноморья, Николай I повелел: «Все найденные в земле близ Керчи редкости и прочие вещи вытребовать в Санкт-Петербург». Отныне скифские драгоценности украсили коллекцию Эрмитажа, а казна выделила немалые средства для проведения планомерных научных раскопок и пополнения главной сокровищницы страны. Одновременно император приказал усилить контроль и ужесточить наказания за несанкционированные раскопки. Эти действия положили начало отечественной археологической науки.

В 1837 году самодержец специально посетил Керчь. Сойдя на берег, Николай Павлович принял традиционные хлеб-соль, но «на серебряном блюде из гробницы царицы Рискупорис», и после краткого молебна в церкви отправился в музей, где ознакомился с последними находками. В частности, «на высочайшее рассмотрение» был представлен и шикарный расписной лекиф – древнегреческий сосуд для хранения оливкового масла, изготовленный в Афинах мастером Ксенофантом. Император восхищённо заметил, что «не видал подобного ни в одном европейском музее», и распорядился отправить артефакт в Эрмитаж.

Иван КОВАЛЕНКО, крымовед