24 ноября 1730 года родился выдающийся русский полководец генералиссимус Александр Суворов. Его военные заслуги в представлении не нуждаются, но он был ещё и талантливым гражданским администратором, что проявилось во время заселения Приазовья крымскими христианами в 1778-79 годах

Освоение Приазовья выходцами из Тавриды – одна из самых драматических страниц нашей истории. Им чинил огромные препятствия крымский хан, упорно не желавший терять своих подданных, не менее колоссальные трудности им пришлось преодолеть на новом месте. Тем не менее эти люди за считанные годы превратили бывшее Дикое Поле в процветающий край.

Бахчисарайские власти не разрешали селиться на постоянной основе севернее Перекопа и Чонгара: междуречье Днепра и Дона служило огромным предпольем, не позволявшим незаметно атаковать полуостров. Кроме того отсутствие оседлого населения в Диком Поле резко осложняло жизнь решившимся напасть на Крымское ханство: в старину местные жители были основными поставщиками провианта и фуража для пришлых войск. В то же время хану приходилось мириться с присутствием в его владениях донских и запорожских казаков, однако казачество держало дистанцию, хотя в войнах с Речью Посполитой куда чаще принимало сторону Бахчисарая, чем Варшавы.

В самом же Крыму у христиан и мусульман были свои ниши в экономике. У магометанской части населения вторым по престижности занятием после военного дела являлось весьма прибыльное для сухих степей Тавриды овцеводство. Земледелие считались уделом бедняков, а поэтому с лёгкой душой отдавалось на откуп христианам. Но в том-то и дело, что удобной для возделывания земли в Крыму в те времена было очень мало, а бескрайние угодья за Перекопом оставались нераспаханными. Причём не только по ханской воле: в старину люди выбирали места для селений ещё и исходя из соображений обороны, а в степи не спрячешься.

Ситуацию в корне изменил приход России в Причерноморье. Это стало следствием Кючук-Кайнарджийского договора, победоносно завершившего Русско-турецкую войну 1768-74 годов. Крымское ханство, бывшее до этого вассалом Блистательной Порты, стало де-юре независимым, но де-факто поменяло своего сюзерена: отныне вместо Стамбула им стал Петербург. Кроме того, согласно этому договору Россия получила право защиты интересов христиан в Причерноморье и на Балканах, чем ей вскоре пришлось воспользоваться в Тавриде.

Вопрос колонизации Приазовья стоял остро: привлечение австро-венгерских подданных не дало результата, Балканы были слишком далеко чтобы многие могли позволить себе проделать путь в Новороссию. Внутри самой России резко снижало мобильность населения крепостное право. Поэтому ставка была сделана на нуждавшихся в наделении землёй представителей христианского населения Крыма, тем более, что их духовные лидеры и сами не раз высказывали такие идеи в общении с русскими чиновниками. 11 февраля 1778 года Екатерина II издала указ о помощи христианам Тавриды, в котором были следующие слова: "надлежит и им дать под защитою войск наших безопасное убежище…"

Поначалу подготовку операции по переселению поручили князю Александру Прозоровскому. Князь действовал медленно и нерешительно, что, в конечном итоге, и поставило переселенцев осенью того же года на грань гуманитарной катастрофы. Хотя именно благодаря этой же самой нерешительности Прозоровского крымский хан Шагин-Гирей долгое время не хотел верить поступавшим известиям о готовящемся переселении христиан за Перекоп, и поверил им только тогда, когда предпринимать что-либо было поздно.

В конце апреля 1778 года Прозоровский был заменён Суворовым, ещё пара недель ушла на передачу дел. Положение надо было срочно спасать, и Суворов встречается с главой греческой общины митрополитом Игнатием (будущим святителем Игнатием Мариупольским), а также с главами армянской общины – архимандритом Петром Маргосом от григорианской части и священником Иаковом – от католической.

Были выработаны следующие условия переселения. Переезд осуществляется полностью за счёт государства. Крымские христиане наделялись землёй между Днепром и Северским Донцом, этот участок ограничивается рекой Самара с юга и Орелью на севере. Из казны выделялись средства для основания города на большой реке для удобства торговли, при этом вся недвижимость и весь бизнес в нём должны принадлежать исключительно переселенцам. Все переселенцы навечно освобождались от рекрутской повинности и крепостной зависимости, а также на десять лет – от всех налогов. Переселенцам предоставлялось право местного самоуправления, все духовные лица оставались при своей пастве.

Бдительность хана, с которым Суворов был к тому же в ссоре, удалось усыпить, однако не меньше проблем вызывала нерасторопность в стане своих. Например, для перевозки людей с вещами в канцелярии Азовской губернии ещё в мае Суворов запросил шесть тысяч повозок и двенадцать тысяч волов. Губернатор смог прислать всего две с половиной тысячи повозок только в августе: больше найти ему не удалось. Пришлось нанимать крымских извозчиков, а также мобилизовать часть полкового транспорта в армии.

Возникали и непредвиденные расходы. Пять тысяч рублей пришлось Суворову отдать ханским таможенникам в качестве взятки чтобы те не чинили препятствий выезжающим. Также потребовалось выкупить из рабства несколько сотен семей чтобы и они смогли выехать в Приазовье.

Крымский хан понимал, что исход тридцати тысяч подданных окончательно подорвёт экономику государства. Однако он понимал и то, что переселенцев не остановить, а требовать пересмотра императорского указа бесполезно. Тогда Шагин-Гирей начал подстрекать своих подданных к беспорядкам.

В ответ Суворов привёл крымские гарнизоны в состояние повышенной боеготовности, были запрещены собрания более чем трёх человек. Возле домов наиболее противившихся исходу христиан ханских чиновников выставили усиленные артиллерией караулы. Ханского родственника Мехмед-Гирея, одного из самых непримиримо настроенных бахчисарайских вельмож, выслали в Таганрог. Митрополита Игнатия укрыли в расположении одного из русских полков, а после – тайно переправили через Перекоп, где его ждала карета.

В середине июля 1778 года от крымских христиан в Петербург ушло прошение о принятии их в российское подданство. Спустя полторы недели Шагин-Гирей издал самоубийственный указ, в котором разрешил всем желающим селиться за Перекопом. Это окончательно подорвало авторитет хана в глазах подданных.

28 июля 1778 года выехала первая группа переселенцев. Основная масса людей отправилась в путь в августе, последние выехали в середине сентября. Во избежание провокаций до Перекопа переселенцы передвигались под охраной русских войск. Наиболее почитаемые иконы и мощи святых вывозились тайно, будучи упакованными в сундуки и бочки с двойным дном. Суворов выдвинулся в район перешейка, откуда легче всего можно было контролировать ситуацию.

Народная мудрость гласит, что переезд сродни пожару. За Перекопом в воинском сопровождении уже было нужды, и большая его часть ушла обратно, но начались трудности другого рода: на дворе стояла осень, а многие с собой не взяли ни тёплой одежды, ни значительного запаса еды. А до Александровской крепости (ныне – город Запорожье), где имелись запасы вещей и провианта, путь предстоял неблизкий. К тому же год оказался неблагополучным в плане инфекционных болезней: среди переселенцев вспыхнули массовые эпидемии, даже Суворову и его помощникам пришлось несколько дней пролежать с лихорадкой.

Вначале переселенцев разместили в окрестностях нынешнего города Новомосковск Днепропетровской области (пару лет назад переименован бандеровцами в Самар): в каждый дом к местным жителям подселяли по прибывшей семье. Это позволяло решить сразу две проблемы. Прежде всего в значительной мере снимало вопрос вещевого обеспечения: переселенцы могли пользоваться хозяйской утварью. Но главное заключалось в другом: ускорялась адаптация прибывших, так как крымские христиане получали возможность достаточно быстро овладеть русским языком хотя бы на самом начальном уровне.

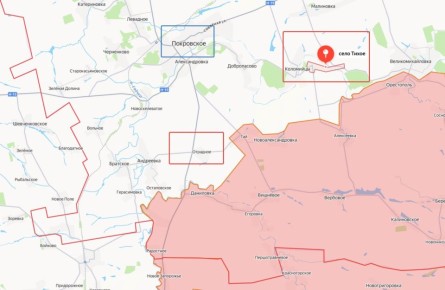

Полностью приазовская одиссея крымских христиан окончилась в конце следующего 1779 года, когда их наделили землями на территории нынешних Волновахского, Старобешевского, Мангушского, Володарского и Великоновосёлковского муниципальных округах ДНР, а также Мясниковского района Ростовской области.

Строящийся в устье Кальмиуса город был назван в честь цесаревны Марии, супруги наследника престола Павла Петровича (в честь будущего императора назвали основанный у слияния рек Самара и Волчья Павлоград)*, а в нижнем течении Дона заложили первый камень Нахичевани, ныне – это часть Ростова-на-Дону. Переселенцы принесли с собой память о местах исхода: многим вновь основываемым сёлам давались имена прежних: так возникли Ялта под Мариуполем и Султан-Салы, что ныне в Мясниковском районе.

Сегодня уже никто из потомков переселенцев не вспоминает о тех трудностях, с которыми пришлось столкнуться их пращурам на новом месте в первые годы. Зато в разговоре с этими людьми постоянно ощущается осознание их причастности к великим моментам нашего прошлого. И даже в наши дни старожилы приазовских сёл очень часто в начале беседы с нескрываемой гордостью зададут гостю вопрос: "А вы знаете что на это место нас привёл сам Суворов?"

* Названия городам давались не в честь самих членов императорской фамилии, а в честь их небесных покровителей. Фактически это отражено только в названии Санкт-Петербурга, а в остальных случаях подразумевалось. Например, крепость Св. Елизаветы стала Елисаветградом. – Ред.