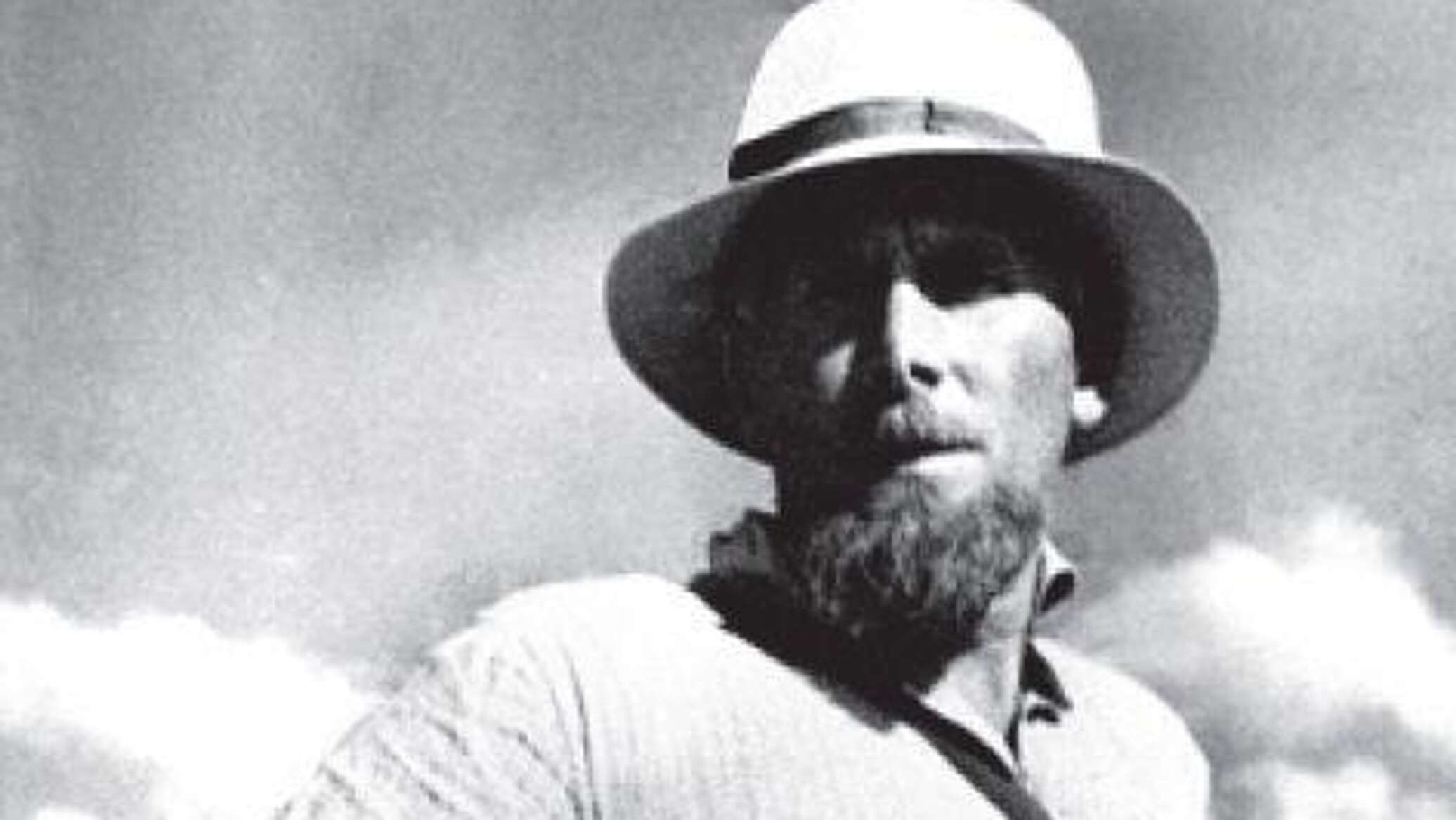

Они ехали в поезде на юг. Еще не закончилась война, а рельсы направляли дымящий паровоз и вагоны в Крым. В теплушках, обустроенных сурово, по-военному, на твердых полках тряслись те, кто потом станет костяком Тавро-Cкифской экспедиции. Бывшие военные - будущие археологи, в сапогах и военных гимнастерках. И во главе их - веснушчатый человек с рыжей бородой и пронзительным взглядом. Это, как про него написали в одной из газет, - "партизан Шульц" из Ленинграда.

Павел Шульц на тот момент был не только партизаном, но и уже достаточно известным искусствоведом и историком. Он ехал раскапывать свою крымскую Трою — город Неаполь Скифский.

Ровесник века

Еще до войны коренной петербуржец, ровесник века Павел Николаевич Шульц выдвинул новую для страны гипотезу о греко-скифском противостоянии в Крыму. Но до того был большой пусть становления Павла как личности и как ученого."Первые годы жизни Павла Шульца прошли в атмосфере домашнего воспитания. Думается, немалое влияние на него оказали оба деда. По отцовской линии – Павел Антонович Шульц – сенатор, писатель, публицист. Он имел большой дом в Петербурге с собственной библиотекой и картинной галереей. Второй дед, по матери, - Николай Яковлевич Аристов, действительный статский советник, профессор Варшавского и Харьковского университетов, специалист по русской истории, должно быть, формировал у внука основы исторического мировоззрения", - рассказывает хранитель архива Института археологии Крыма РАН Николай Чемодуров.

Поступление в высшее учебное заведение для Павла Шульца совпало с революционными потрясениями в стране. Сначала его мечтой было изучать санскрит. В архивах сохранилось заявление на поступление в институт древних языков, который просуществовал в Петрограде около года.

"Раннее увлечение памятниками прошлого и археологией связаны с местом, где Шульц жил в гимназические годы - это Тверская губерния, Ржев, верхнее течение Волги", - считает Чемодуров.

В тех краях и состоялось его научное "боевое крещение". Как вспоминала дочь Павла Николаевича Наталья, он "перекопал все ржевское имение". На верхней Волге Павел Николаевич вместе с отцом организовывал кружок краеведения, в нем представители местной интеллигенции изучали историю, биологию, геологию родного края, ходили в походы.

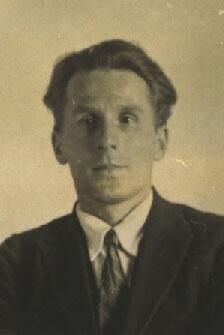

Фото из студенческого дела Шульца из Центрального государственного архива Санкт-Петербурга

С санскритом не сложилось, и будущий археолог становится студентом музейного отделения факультета общественных наук Петроградского университета. Студентом Шульца призывают в Красную армию.

"Он писал заявление в военкомат о том, что ему, студенту, желательно бы не отвлекаться на службу. Собственно, как таковой строевой службы у него, судя по всему, не было: он отслужил в части политической агитации, которая была связана с созданием агитплакатов. Так как все это располагалось в Петрограде, Шульц смог совмещать службу в армии со слушанием некоторых курсов", - рассказывает архивист Института археологии Крыма РАН.

В эти сложные годы Павел Николаевич своим дворянским происхождением не кичится, но и не скрывает его. И тому есть объяснение, замечает Николай Чемодуров, это сам характер будущего археолога:

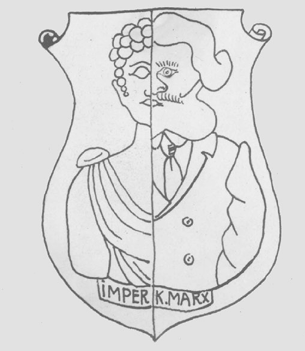

"Очень многие археологи, искусствоведы, историки в то время имели дворянское происхождение. В 30-х годах была создана замечательная карикатура, где Шульц представлен в разделенном чертой образе: половина лица Карла Маркса, а с другой стороны - римский император".

Шарж коллег на П.Н. Шульца

Греческие города северного Причерноморья

Главными учителями Шульца в студенческие годы были специалисты в области античного искусства Борис Фармаковский и Оскар Вальдгауер. У Фармаковского Шульц получил практику археологическую, а у Вальдгауера - искусствоведческую. У Вальдгауэра в Эрмитаже после окончания института Шульц работал, с ним связаны его первые научные публикации. А с Фармаковским — то, что мы сейчас называем археологической практикой: Фармаковский в 1920-е годы возобновил свои исследования в Ольвии, начатые им еще в самом конце 19 века и продолжавшиеся до Первой мировой войны. Эти исследования и привели Шульца в Крым."Во время своих практических работ в Ольвии Павел Николаевич неоднократно посещал окрестные музеи - Николаевский, Одесский, Херсонский. Работая в этих музеях, он фиксировал различного рода артефакты. Его интересовали вопросы техники производства керамики местного населения и мукомольное производство. Он объездил массу мест Украины в поисках предметов мукомольного ремесла. Видимо, в тот же момент он впервые знакомится с крымскими материалами", - продолжает биографию ученого Николай Чемодуров.

Кстати, зарисовки различных предметов в музеях того времени сейчас совершенно уникальны, ведь многие из музеев оказались во время Великой Отечественной на оккупированных территориях и рисунки Шульца теперь дают нам представление о том, что же в этих музеях хранилось.

По Крыму Шульц ездит с одним из самых известных крымских историков Николаем Эрнстом. Эрнст проводит Шульцу экскурсии по местным музеям, в том числе они едут и на холмы в Симферополе - предполагаемое место расположения главного города скифов - Неаполя Скифского.

Спасение древней Керкинитиды

Николай Чемодуров рассказывает, как в 1932 году посещая музеи Крыма, Шульц стал свидетелем непростой ситуации в Евпаторийском музее:"1920-30-е годы — это был период преобразования Крыма во всесоюзную здравницу. В Евпатории началось сооружение военного санатория. При этом существовал предварительный договор между крымским Наркомпросом и управлением военно-курортной станции о том, что та выделяет деньги на предварительные археологические обследования, и только после обследований участок древней Керкинитиды может быть застроен".

Но деньги получены не были, работы толком никто не проводил. Павел Николаевич загорелся и организовал совместную экспедицию Евпаторийского музея и Государственной академией истории материальной культуры по изучению памятников на территории будущей застройки санатория.

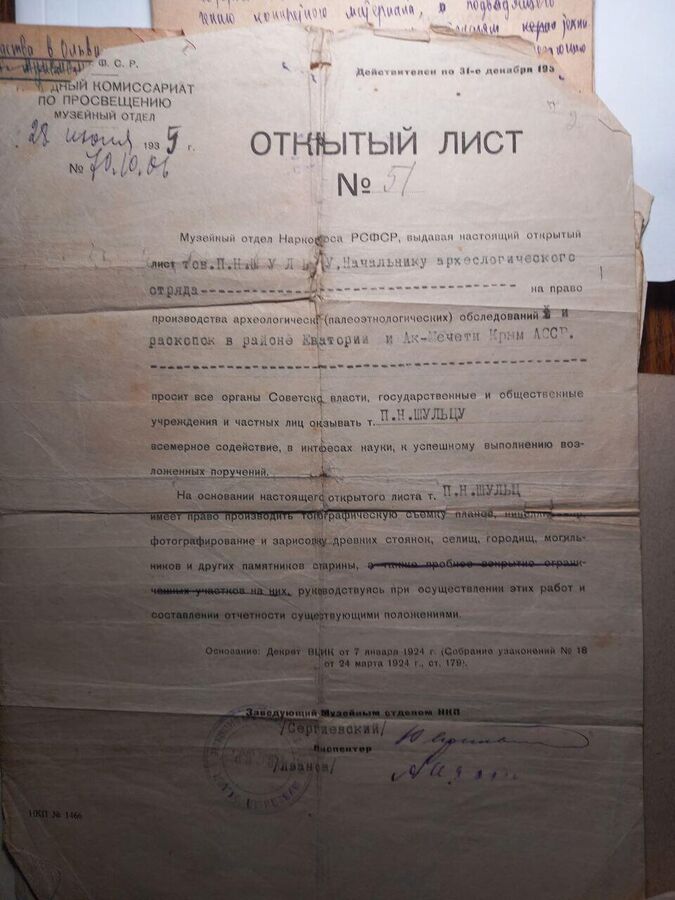

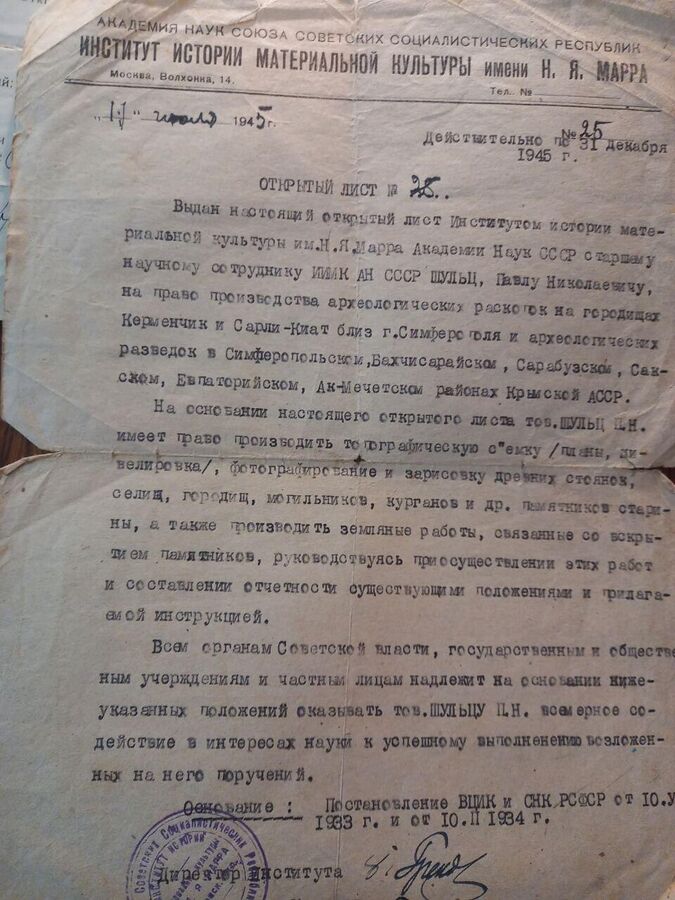

Открытый лист 1935 года на проведение археологических изысканий древней Керкинитиды и городища около Ак-Мечети

"Именно Шульц добился того, чтобы были получены средства, которые должны были по договору выделить на раскопки, и раскопки были проведены", - говорит Чемодуров.

Они длились несколько археологических сезонов. Но в 1935 году Павла Николаевича уволили из ГАИМК.

"По документам – "за невыполнение индивидуального плана". Но уже в 1936 году многих коллег Шульца "проредили". И ему просто повезло, что он оказался вне среды, которую старательно вычищали", - убежден Николай.

Шульц переходит на работу в Академию художеств, где работает на факультете истории искусств. Искусство остается вечным, а вокруг простирается суровая действительность. Тучи сгущаются над миром. В 1939 году Шульц в одном из писем жене пишет: "сил у меня еще много, если начнется война, я обязательно пойду служить". И война началась.

Партизан Шульц

В 1941 году ему было уже 40 лет, и у него была бронь, он мог эвакуироваться из Ленинграда вместе с Академией. Но делать этого не стал. Только добился, чтобы вывезти по Дороге жизни через Ладогу дочь Наталью и супругу. Его ученица и коллега археолог Ольга Махнева в своей статье об учителе вспоминала:"Он мне рассказывал: "Иду по улице, вижу колонну ополченцев в цивильной одежде, в обычных открытых полуботинках и без оружия. Я же заядлый охотник, имею походную одежду и сапоги, а главное, у меня хорошее ружье. Я сразу же побежал домой, быстро переоделся, все бросил посреди комнаты, отдал ключи соседям и побежал на регистрацию".

Партизан и археолог Павел Николаевич Шульц в первые послевоенные годы. награжден Орденом Славы III степени, медалью "За оборону Ленинграда", медалью "За победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. "

Дворянин немецкого происхождения, интеллигент Шульц уходит в партизаны. Он с юности был заядлым охотником, хорошо стрелял из четырех видов оружия, знал все окрестности Ленинграда, поэтому его назначают проводником партизан на Волховском направлении. Суровой зимой 1942-го при переходе через линию фронта Павел Шульц получил сильнейшее обморожение, лишился кончика носа и пальцев на обеих руках и был признан инвалидом войны 1 группы. Сотрудник института археологии Крыма РАН рассказывает:

"В госпитале у него газетчики взяли интервью. Оно вышло под заголовком "Партизан Шульц". В нем он несколько раз повторяет, что не может назвать себя немцем, потому что немцы такое сотворили с его Родиной, он русский. Он говорит о том, что просил у врача возможности установить такие протезы, чтобы он мог нажимать на спусковой крючок пистолета, потому что ему не успокоиться, пока либо кто-нибудь, либо он лично не застрелит Гитлера".

Павел Николаевич совершенно не считал себя инвалидом: он быстро научился писать — очень красивым разборчивым почерком, рисовать не хуже прежнего. Глядя на его записи или эскизы, никто не скажет, что их сделал человек, у которого фактически нет всех пальцев!

Из греков в скифы

И вот нестроевой Шульц в прокуренном вагоне с другими будущими коллегами снова едет в Крым. В июне 1945 года он пишет письмо своему коллеге, начинает его с того, что наконец-то его бездарно прерванные 10 лет назад археологические исследования в Крыму продолжаются. До войны, в 1938-1940 годах, Шульцем уже строились планы по изучению скифских городищ в Крыму, рассказывает Чемодуров. И их предстояло найти."Он хотел написать свою уже будущую докторскую диссертацию, материалами которой должны были стать результаты раскопок в Симферополе, в частности, это был поиск Неаполя Скифского. Ведь даже на момент начала работ Тавро-Скифской экспедиции, стопроцентной уверенности, что вот именно это городище является Неаполем Скифским, не было", - говорит Чемодуров.

"Итак, загадочные тавро-скифы (или, по другой, тоже древней версии — скифотавры) снова на повестке дня. Вчерашние фронтовики теперь — Тавро-Скифская археологическая экспедиция Академии наук СССР. "Товаро-Скифская экспедиция" — начертал мелом некий представитель службы движения на нашем обшарпанном "телячьем" вагоне", - вспоминает об этой поездке другой известнейший крымский археолог, ученик и продолжатель дела Шульца Олег Домбровский.

Домбровский повествует, как на ходу, уже по пути в Крым, Шульц учил своих младших коллег методикам грунтовых срезов, и как в этой учебе из оплавленных войной фронтовиков рождалась послевоенная советская археология.

20 лет жизни Крыму

В Крыму Шульц задержался на 20 лет. Он участвует в организации на полуострове научно - исследовательской базы Академии наук СССР. Регулярные полевые исследования трех-четырех отрядов Тавро-Скифской экспедиции охватили почти всю территорию полуострова, в экспедиции были вовлечены многие музеи и научные учреждения.В первые же годы работы были расчищены вырубленные в скале скифские склепы с росписями, открыты мавзолей скифской знати и остатки главных ворот города. Шульц обнаружил останки скифского царя Скилура.

Интересно, что в раскопках принимала участие и его дочь Наталья. Как рассказывала супруга Павла Шульца Валентина, сидя в гробнице, Наталия Шульц расчищала и подавала наверх тысячу золотых изделий, которые сейчас хранятся в Пушкинском музее.

За раскопки Неаполя Скифского Шульц получил государственную премию, 10 тысяч рублей. Всю ее он потратил на продолжение раскопок.

Его исследования в Крыму касались не только тавро-скифов. Например, именно археологи под руководством Шульца проводили исследования по трассе Северо-Крымского канала и в зонах орошения земель в Степном Крыму. 1956 году Павел Николаевич работал в окрестностях поселка, у Карадага, осуществлял раскопки раннесредневекового городища на плато Тепсень. Шульц поддержал инициативу о создании в Судакской крепости постоянно действующей археологической экспедиции, которую позже возглавляли его ученики.

Э.И. Соломоник, А.Д. Столяр и П.Н. Шульц на раскопках курганов в зоне строительства Симферопольского водохранилища

Была у него и общественная деятельность. Ольга Махнева вспоминает об историческом лектории, по приезде в Крым организованном в краеведческом музее Симферополя по средам, устраивались и выездные лекции в городах и поселках полуострова.

"В Крыму во время оккупации оставалось много интеллигенции, которая не смогла эвакуироваться. После освобождения полуострова им это поставили в вину, они стали изгоями. Подвергаясь гонениям, многие боялись выйти без особой нужды из дома, предпочитали лишний раз не показываться в людных местах. Павел Николаевич Шульц узнал адреса оставшихся в живых членов Таврической ученой комиссии и преподавателей Таврического университета, врачей и прочих представителей интеллигенции, каждого лично посетил на дому, благо город тогда был не так велик, и пригласил на лектории", - писала Махнева о большом человеческом сердце Павла Николаевича.

Домик в Коктебеле

Руководитель Тавро-скифской экспедиции достаточно тесно общался и с архиепископом Симферопольским и Крымским Лукой (Войно-Ясенецким), впоследствии причисленным к лику святых: архиепископ приезжал на раскопки, а Шульц бывал на проповедях владыки."От него исходила мощная энергия и необыкновенное обаяние. Особенно поражал его взгляд - цепкий, пронизывающий, умный и очень добрый", - о личности большого ученого рассказывает в своей статье та же Ольга Махнева.

Она замечала, что в жизни Шульц был стоиком, рассеянным в быту, но очень точным в том, что касалось науки: он мог надеть в гостях не свою шляпу, но никогда не ошибался, отсылая автора к тому или иному источнику в литературе или отчетах.

Страсть к охоте не покинула Павла Николаевича и в Крыму, он и здесь очень хорошо ориентировался на местности, имел отличное чувство юмора, не стеснялся смеяться и над собой. Даже в солидном возрасте поддерживал физическую форму: ежедневно делал гимнастику, много работал физически и постоянно читал.

"Удивляло всегда еще одно обстоятельство: находясь даже в полевых условиях, он всегда выглядел подтянутым, всегда тщательно одет, всегда свежая рубашка, поражала его скромность. Имея боевые награды, никогда их не носил, даже колодок. Меня всегда удивляла и его непритязательность в еде", - рассказывала археолог.

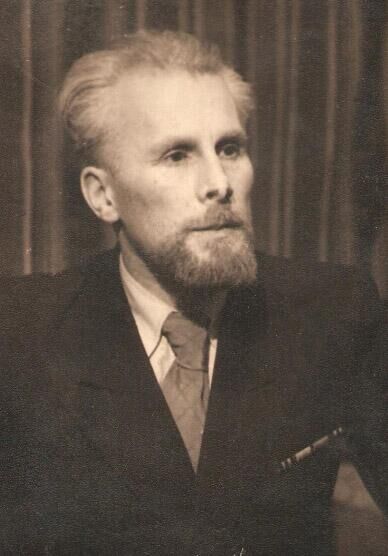

Николай Шульц, 1936 год. Российский государственный архив литературы и искусства

С этого документа начались раскопки Неаполя Скифского

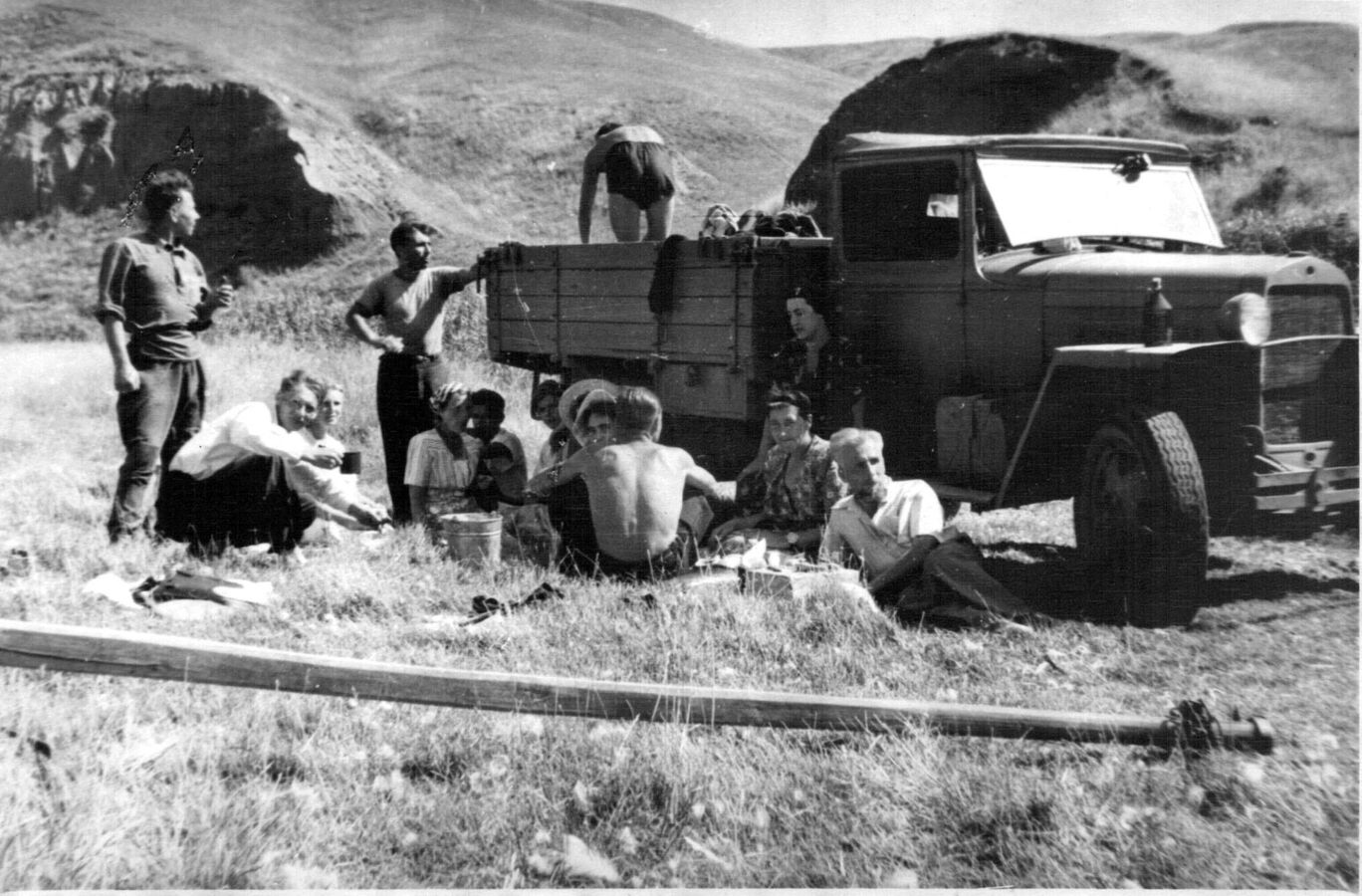

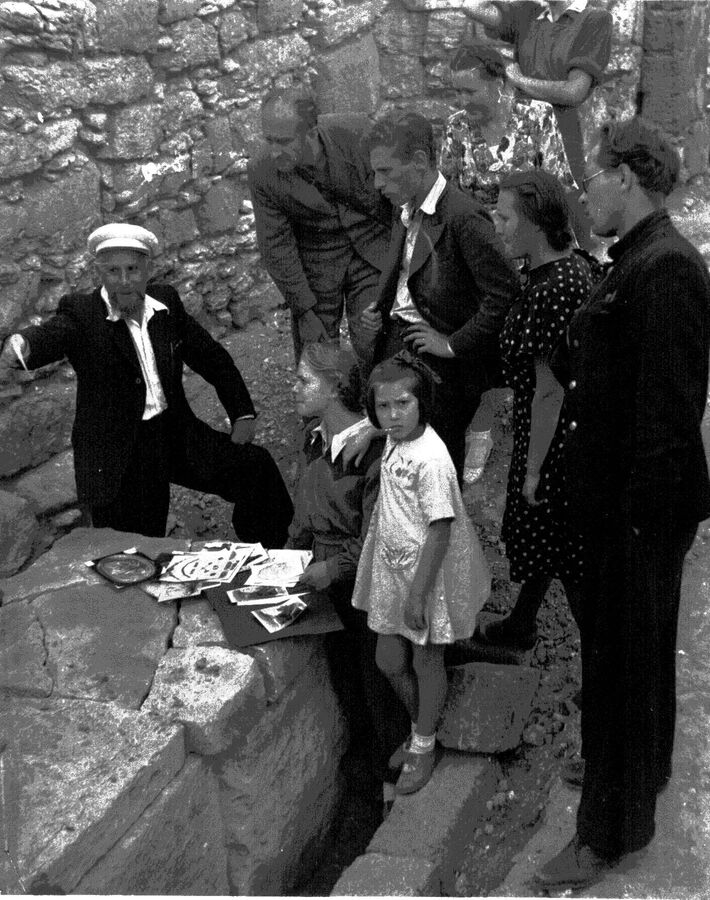

Павел Николаевич Шульц с коллегами в экспедиции

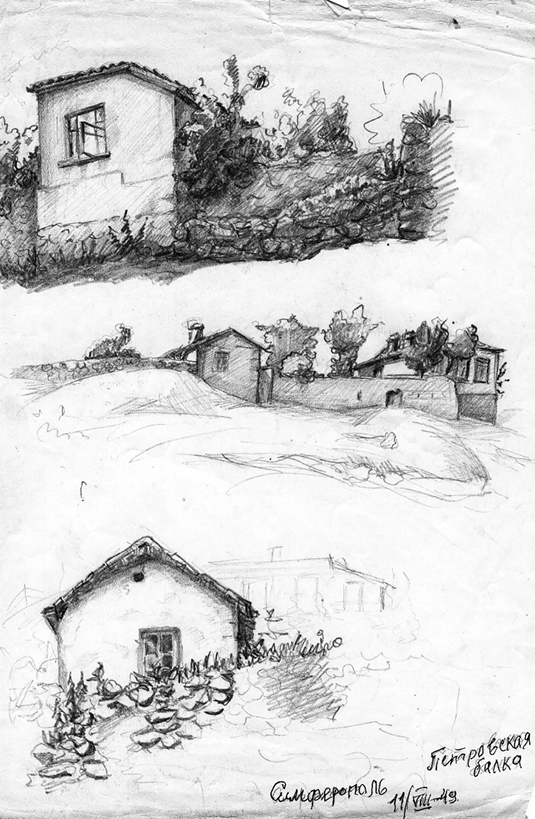

База Тавро-Скифской экспедиции в Петровской (Собачьей) балке в Симферополе

Павел Николаевич Шульц проводит экскурсию на раскопках Неаполя Скифского

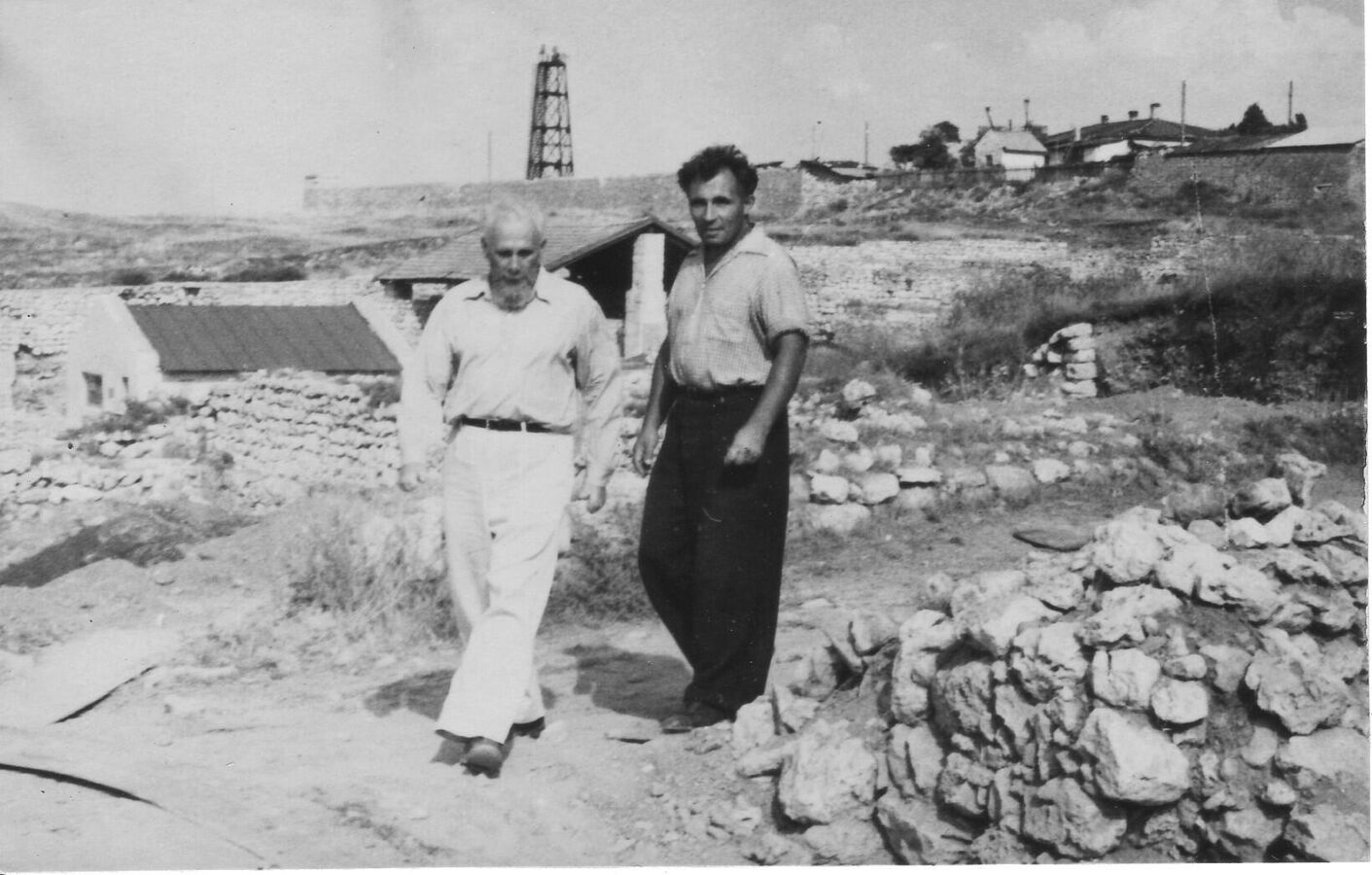

Археологи П. Шульц и О. Домбровский на раскопе

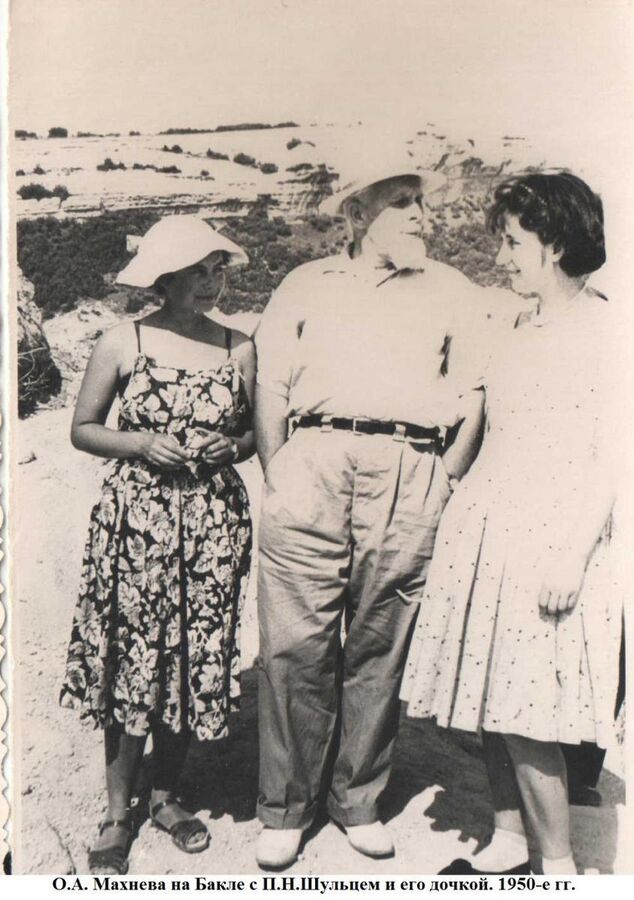

Павел Шульц на городище Бакла с ученицей Ольгой Махневой и дочерью Натальей

На раскопках Тавро-Скифской экспедиции. Слева - ученик Павла Шульца Олег Домбровский

В 1956 году супруги Шульцы купили саманный дом в Коктебеле, у подножья горы Тепсень, долгое время его использовали как летнюю дачу. Там выросли дочь и внучки Шульца, с которыми он общался очень трогательно.

При этом, несмотря на любовь к Крыму, себя он считал настоящим ленинградцем — и семья его жила там, пока он "двигал науку" в Крыму. Может быть, именно поэтому Шульц в 1966 году из Крыма уезжает в Ленинград, чтобы возглавить Античный сектор Ленинградского отделения Института археологии АН СССР.

"Он не порвал с местной археологией. Во-первых, продолжил работы своего предшественника в на посту завсектором Виктора Францевича Гайдукевича на кургане Кара-Оба под Керчью, а ведь ему уже было, когда он уехал в Ленинград, 65, а когда проводил последний свой археологический сезон - 67 лет",- рассказывает Николай Чемодуров.

Павел Николаевич Шульц умер в Ленинграде в 1983 году. После кремации одна часть праха была предана земле на Новодевичьем кладбище, у могилы деда, а другая –развеяна над морской гладью Коктебельского залива.

Памятника Шульцу в Крыму пока нет. Но разве не памятник археологу придуманная и доказанная им теория, разве не обелиск — более 60 научных работ, разве не монумент - — ныне возвышающаяся над крымской столицей башня и музейный комплекс над могилой скифского царя.