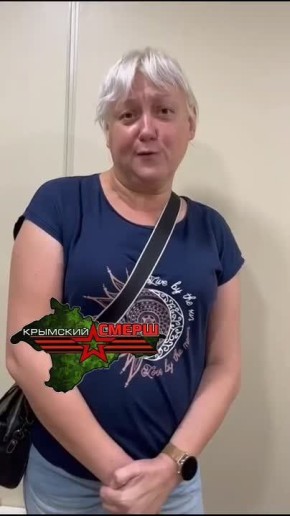

«Лучше столкнуться с реальностью, чем застрять в иллюзии, что всё хорошо». О том, как в Крыму создаётся свой интернет, какие уникальные разработки наших учёных вышли на рынок и почему детей нужно отпускать в «свободное плавание», нам рассказала председатель Комиссии по вопросам образования, науки и просветительской деятельности Общественной палаты РК, первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова Анжелика Лучинкина.

СТРАНИЦА ЖИВЁТ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ

– Вы психолог, доктор психологических наук. Какие направления науки сегодня задают основной ритм вашей жизни?

– В науке нельзя быть «понемногу». Либо ты в ней целиком, либо её для тебя не существует. Я в ней живу постоянно. Могу с гордостью сказать, что у нас открылась своя научная школа – психология личности в виртуальном пространстве. Я автор теории интернет-социализации, и вокруг неё уже выросла целая команда.

– Какие новые смыслы вы добавили в эту область, чтобы она стала полноценным направлением?

– Сначала мы рассматривали личность в интернете вообще, а теперь уже речь о взаимодействии личности и нейросетей. Это совсем другой уровень – полноценная психологическая школа нашего университета. У меня пятнадцать аспирантов, идут защиты, появляются новые идеи. Получился междисциплинарный союз психологов, математиков, айтишников. Вместе мы работаем над обучением искусственного интеллекта, изучаем, как человек с ним взаимодействует и как при этом не потерять себя.

– В вашей монографии также присутствует термин «самоконструирование личности». Если по-простому, как соцсети и алгоритмы влияют на подростковую идентичность?

– Когда я писала эту монографию, рассматривала виртуальную личность как надстройку над реальной. Сегодня я уже думаю о другом: как интернет сам начинает конструировать нас? Страница живёт своей жизнью: статистика, продвижение, рекомендации. Это как поручик Киже: появился персонаж, которого нет, но он начинает существовать. У пользователя есть активность, и у страницы – своя.

– Если виртуальная страница начинает жить «самостоятельно», она же может нести и негатив – от хейта до искажения образа. Как это отражается на психике подростка?

– У подростка должно быть понимание, что в такой ситуации следует заблокировать собеседника, закрыть «Стену», не отвечать. То есть должны быть отработаны реакции. Мы отрабатываем это через тренажёры, учим критическому мышлению. Такие же большие риски в работе с ИИ: разговаривать с чатами и дипфейками уже привычное удовольствие. Но важно, чтобы при этом не исчезал сам человек и критически думал.

ЭТО НЕ ЕРУНДА!

– Какой ранний сигнал онлайн-риска вы замечаете первым?

– Наибольшие риски показаны в неблагополучных районах, где ребёнку и подростку нечем заняться. Если есть кружки, спорт, проекты, то интернет становится лишь дополнением. Но если ребёнок предоставлен себе, то он ищет общение в Сети. Проблема в том, что родители часто этого не понимают, думают, что это ерунда. А на деле это тревожные маркеры. Поэтому нужно учить не только тех, кто может стать жертвой, но и всё окружение.

– Действительно, сегодня всё чаще интернет и ИИ провоцируют подростков на опасные действия. Только недавно чат-бот рассказал подростку, как убить свою семью. Вы сталкивались с такими случаями? И как наука ищет способы профилактики?

– Ещё в 2015–2016 годах появились интернет-группы, где подростков подталкивали к причинению себе вреда. Тогда в наш университет родители выстраивались в очередь, мы консультировали всех бесплатно. Сейчас мы пошли дальше, разработав систему «Безопасность образовательной среды». Она включает не только детей, но и родителей. Одновременно мы думаем и о том, как обучать сами нейросети, ведь то, что мы «вкладываем» в искусственный интеллект, он и возвращает.

– Но как можно повлиять на алгоритмы уже существующих нейросетей?

– Прямо изменить чужие алгоритмы мы не можем, поэтому создаём собственные разработки ИИ. У нас есть студенческие проекты – чат-боты, которые консультируют студентов. Это пока учебные работы, но уже полезные: ребята охотнее рассказывают боту о личных проблемах, чем живому человеку. А если ситуация серьёзная, подключается реальный психолог. Например, специалист из студенческой психологической службы или более опытный и квалифицированный коллега.

– То есть к вашему искусственному интеллекту негласно приставляется психологическая служба?

– Да, проект называется «Лёгкий старт». Он вошёл в пятёрку лучших молодёжных проектов страны в 2021 году. Старшекурсники помогают первокурсникам адаптироваться, ведут консультации, работают по принципу «равный – равному». Если случай выходит за рамки компетенции студентов, подключаются кураторы – преподаватели кафедры психологии.

Также недавно наша кафедра разработала скрининговую методику по эмоциональным рискам подростков – анкетирование. Она прошла стандартизацию, направлена в московский журнал и, надеюсь, скоро будет утверждена на федеральном уровне. Пока мы применяем её в экспериментальном режиме.

ОТЦЫ И ДЕТИ

– С какими запросами обучающиеся обращаются чаще всего в эту службу?

– Как ни странно, на первом месте у студентов по-прежнему проблемы в детско-родительских отношениях. Они никуда не исчезают после школы, а тянутся во взрослую жизнь. На втором месте – межличностные отношения (парень – девушка). Реже бывают конфликты внутри группы или с преподавателями.

– Были обращения, которые особенно запомнились?

– Например, история с ребёнком, переживающим кризис из-за развода родителей. Он понимал, что родители негативно отреагируют на его откровенность, но после консультаций решился сказать им всё напрямую. Конфликт был бурный, но именно этот «взрыв» стал точкой выхода, и сейчас отношения в семье нормализовались. Иногда нужно не сглаживать углы, а дать ситуации проявиться. Это и есть поведенческая терапия: лучше столкнуться с реальностью, чем застрять в иллюзии, что всё хорошо.

Часто это ситуации на стыке отношений «преподаватель – студент». Мы собираем банк проблем, без фамилий, и разбираем их на наших площадках: в «Школе молодого преподавателя», в творческой мастерской. Читать нотации малоэффективно, важно дать возможность услышать разные точки зрения. И тогда педагог уже задумывается, увидев ситуацию глазами студентов и коллег.

– Если анкета показывает высокий риск, как дальше работаете?

– Связываемся индивидуально. В университете есть возможность решить проблему сразу. В школах будут подключаться районные внештатные психологи, у нас их 25 по Крыму. Мы уже начали проводить выездные семинары. Летом собрали психологов всех районов в Приморском. Появился общий чат с внештатными психологами, мы делимся случаями, материалами, разработали положение о работе.

Я лично ввела концепцию «красных линий» для школ. Педагог должен объяснять, что можно, что нельзя, зачем нужен интернет. Не запреты, а совместные проекты. Если ребёнок всё равно сидит в Сети, то пусть делает это вместе с учителем: готовит материалы, проводит исследование, учится проверять источники.

– Уже видны результаты?

– Да, пока педагоги следуют принципу. Но важно понимать: запреты не работают! Сейчас вспомнилось, как в детстве моя мама спрятала книгу на самой верхней полке и сказала: «Это взрослая книга. Тебе нельзя читать!» Как только она ушла, я поставила стул, достала книгу и ушла читать в туалет. Моя мысль была: «Как это – взрослая книга и мне нельзя её читать? Непорядок». У многих, как у меня когда-то, поисковый инстинкт очень сильный. Поэтому нужно не запрещать, а разговаривать, объяснять, играть.

– Какие ещё острые углы у цифровой безопасности?

– Финансовые риски: дети до сих пор поддаются на уловки мошенников. Репутационные: шантаж фотографиями. Только недавно, в январе этого года, шантажировали девятилетнюю школьницу интимными фотографиями. Страшнее всего, что попадаются не только подростки, но и малыши. Ещё раз подчерк-ну: нужно проговаривать эмоции с ребёнком и отрабатывать способы реагирования в различных ситуациях, в том числе постановочных. Поэтому нами была разработана программа по инфобезопасности для всех классов – от первого до одиннадцатого. Она утверждена в Крыму, школы могут ей пользоваться.

УЧИТЬ, А НЕ ЖАЛЕТЬ!

– Вы уже несколько раз упомянули поведенческую терапию. Это ваш главный психологический метод?

– Жалеть и утешать можно, но ещё важнее учить алгоритмам поведения. Иногда нужно позволить человеку ошибиться, чтобы он понял, как действовать дальше. Это как с ребёнком: если мама всё время носит его на руках, он начнёт ходить поздно. Нужно дать упасть и подняться самому. Так же и с диссертантами: я не пишу с ними главу за главой, как это делают мои коллеги, а заставляю формулировать концепцию самим. Ошибка тоже инструмент обучения. Поведенческие паттерны надо проживать, а не просто слушать о них.

– Кстати, начался учебный год. По негласному правилу педагоги сразу требуют от первокурсников взрослого поведения или дают время на адаптацию?

– По-разному, но я настаиваю на том, чтобы делать это сразу. Иначе «разгоняться» они будут полгода. Конечно, они ещё малыши (улыбается. – Ред.), но у нас есть психологическая служба, профсоюз, волонтёры-студенты их быстро вовлекают.

– А родителям вы что советуете?

– Отойти в сторону. Иногда ко мне мамы приходят: «Он боится сессию сдавать». Нельзя опекать бесконечно, иначе детство не закончится никогда. Пусть отвечает за поступки сам. У нас столько активностей: танцевальный коллектив, театр, спортклуб, туристический клуб, ансамбли. Если бы я сейчас была студенткой, я бы везде записалась! Там жизнь кипит, и она помогает взрослеть.

РЕВОЛЮЦИЯ В КРЫМУ

– При такой глубокой исследовательской базе вас всё чаще видим как администратора и общественника. Что заставило переключиться с академической работы на управленческие проекты?

– Можно сказать, что «партия сказала: надо». Если относиться к этому как к исследованию, которое должно иметь практический результат, работа начинает вдохновлять. Когда я устаю от работы, отдыхаю на новых проектах. Иногда жалуюсь: «Как же я устала». Но тут же понимаю: горжусь своим университетом. Я эволюционер и результатница. Для меня важно строить и развивать.

– А чем больше всего гордитесь?

– Только за последние годы в университете при моём участии появились четыре научных центра – от Центра изучения гражданских инициатив (мы опросили более 100 тысяч респондентов по всему Крыму, и эта база уже работает) до Научно-производственного центра инженерных технологий.

– Выделите самый яркий пример проекта КИПУ, который уже дал практическую пользу региону.

– Это «Инициативное бюджетирование». Наш Центр изучения гражданских инициатив работает уже четыре года. В конкурсе участвовали почти все 256 поселений Крыма. За это время практически каждое поселение хотя бы один проект реализовало: где-то сделали остановку, где-то – спортивную площадку, благоустроили территорию кладбища или провели освещение. Два года назад мы запустили школьное инициативное бюджетирование, школы получают по 350 тысяч рублей на свои проекты. Впервые стартовало и студенческое инициативное бюджетирование. Практически все колледжи представили проекты, и уже есть победы.

– Ещё одна из ваших эволюционных идей – проекты по цифровой грамотности, которые сейчас ведёт КИПУ. Какие уже дали результат?

– Ребята-информатики участвуют в хакатонах, пишут проекты для банков, предприятий. В этом году кафедра прикладной информатики запускает курсы повышения квалификации по использованию искусственного интеллекта в обучении. Для многих вузов это пока terra incognita (неизвестная земля. – Ред.), а для нас – уже выстроенная система. Мы прошли проверку ещё во время ковида, первыми разработав курс для преподавателей по работе в электронной образовательной среде. Сейчас все новые педагоги осваивают систему дистанционного обучения, у каждого есть онлайн-курс и группа.

– Вы также часто говорите о патентной активности НИИ. Какие проекты уже вышли на рынок или нашли промышленного партнёра?

– В прошлом году мы провели акселератор с российским банком. Наши студенты выиграли 500 тысяч за проект робота для обработки виноградников ультрафиолетом. В этом году участвуем в другом местном акселераторе. Другой пример – работа с ООО «Юг-Пласт»: студенты разработали новые формы для переработки пластмассы. Есть и научные коллаборации. Например, вместе с физиками Крымского федерального университета работаем над системами водоснабжения. Они выиграли крупный грант, второй год ведут проект.

– А есть лаборатории, где студент может реализовать свой проект и довести его до рынка?

– Да, мы создали студенческое конструкторское бюро. Туда берём ребят уже с первых курсов. Они работают аналитиками, инженерами, конструируют собственные проекты. Закупаем оборудование, есть станки, на которых они реально создают образцы.

ИНЖЕНЕРЫ У РУЛЯ

– Конкурс на инженерные направления в КИПУ – семь человек на место. Откуда такой интерес?

– Мы много лет ведём подготовку старшеклассников через Академию предпрофессионального образования. Они пробуют себя в соревнованиях беспилотников, лазерной гравировке, получают рабочую профессию – свидетельство о квалификации. То есть к вузу они приходят уже «с руками». В этом году мы впервые провели инженерную лагерную смену «Импульс». Это был пилотный проект, рассчитанный всего на 20 ребят.

– Сколько всего школьников из инженерных классов поступило в КИПУ в этом году?

– Около половины. Это очень высокий показатель. Причём поступают не только на инженерные направления, но и на прикладную информатику, экономику.

– Получается, уже формируется кадровый поток. А как сами заводы и предприятия встречают инженеров? Есть ли для них реальные возможности в Крыму?

– Завод «Фиолент» берёт студентов на целевое обучение и назначает стипендии: 10 тысяч рублей тем, кто учится средне, 15 тысяч – хорошистам, 20 тысяч – отличникам. А это ведь уровень МРОТ! На такие деньги студент уже может жить. Вуз сотрудничает со всеми промышленными предприятиями Крыма, кадровый рынок у нас насыщенный.

– Вы также успешно выпускаете педагогов. Но дефицит учителей в Крыму остаётся одной из острых проблем…

– Университет готовит учителей, по 20 физиков и математиков в год. Но нужно, чтобы школы заранее заявляли потребности, а мы под них готовили специалистов. Второй путь – переучивание специалистов из смежных областей, но это временное решение. Мы должны понимать, хотим просто «закрыть дыру» или вырастить сильного предметника? Если речь о серьёзной подготовке, то без целевых направлений не обойтись.

– Целевые направления уже работают. А результата нет…

– Потому что система пока работает не до конца. Сегодня целевиком может стать ребёнок с материка, выиграть конкурс – и потом просто не поехать работать в Крым. Получается, что мы теряем время и ресурсы. А нам нужна адресная работа, чтобы каждый регион готовил своих будущих педагогов, и они возвращались домой. Пока эта схема не заработает полноценно, кадровый дефицит будет сохраняться.

– Как вы относитесь к идее обязательной оплачиваемой педпрактики в сельских школах?

– У наших студентов педагогическая практика начинается со второго курса: сначала две недели, потом месяц, на четвёртом курсе – два месяца. Формально она бесплатная, но часто школы сами оформляют ребят на работу. Кроме того, мы проводим конкурс «Учитель, которого ждут». В прошлом году в Симферопольском районе, в этом – в Бахчисарайском и в городе Симферополе. Почти 200 студентов приняли участие. С ноября по апрель они посещали уроки лучших учителей, затем вели свои открытые занятия. На финальный этап вышли 140 человек, и все они сегодня работают в школах. Это тоже форма целевой практики, и она себя оправдала.

Блицопрос

– Главная черта, необходимая в вашей работе?

– Реализованность.

– С чего начинается ваше утро?

– С кормления собак. У меня их две, и недавно появился котёнок. Ещё до того как умоюсь, выпускаю их на улицу и раскладываю еду по мискам. Они смотрят на меня, и я не могу с этим тянуть.

– Ваш жизненный принцип?

– Он прописан в заповедях: не убей, не укради, относись к ближнему, как к себе.

– За что вы любите жизнь?

– За возможность созидать.

– Лучшее место в Крыму?

– У меня нет времени путешествовать, поэтому – мой дом.

– Любимое занятие вне работы?

– Читать. Иногда научные книги, в том числе по игровой технологии, физике, иногда фэнтези. После 12-часового рабочего дня могу ещё полтора часа провести с книгой.

Диана МАСЛОВА.