Вот где вечная красота!

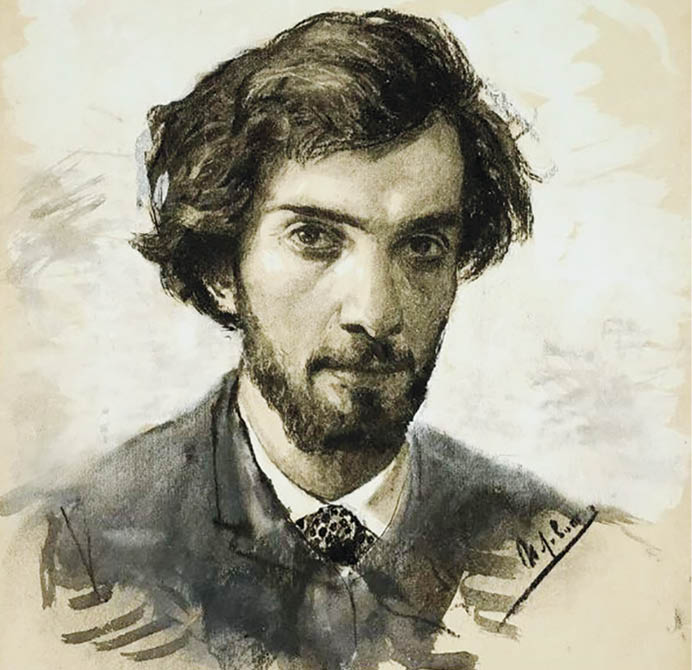

Такое признание в любви к Крыму сделал художник Исаак Левитан

Исполнилось 165 лет со дня рождения «лучшего русского пейзажиста», как называл своего друга Антон Чехов.

Надежд и отчаяний рой

Крым впервые проявился в творчестве Левитана в 1884 году. Исаак, студент Московского училища живописи, ваяния и зодчества, и его товарищ Антон Чехов, начинающий «беллетрист-миниатюрист», как-то наведались к «королю репортёров» Владимиру Гиляровскому. За чаем с пирогами зашёл разговор о красотах полуострова, и хозяин предложил гостям игру: выразить своё видение «волшебного края».

Будущий художник мастерски набросал карандашом море при лунном свете. Будущий писатель возмутился: «Никуда не годится!» Через несколько минут на листе появилось нечто в духе детского рисунка под названием «Вид имения Гурзуф Петра Ионыча Губонина». Для верности автор расставил пояснения: «море, гора, турист». Усмехнулся: «Береги, Гиляй, это единственное моё художественное произведение: больше никогда рисовать не буду, чтобы не отбивать хлеб у Левитана».

С той поры и запали в душу Левитана образы, навеянные добродушной иронией Чехова, а ещё «Крымскими очерками» любимого поэта Алексея Толстого: «Во мне и надежд и отчаяний рой, кочующей мысли прибой и отбой...» Эти строки очень точно передают душевное смятение творческой натуры, оказавшейся один на один с житейскими обстоятельствами: бесприютностью, нуждой, болезнями. Но сдаваться было не в его правилах.

Почувствуй себя...

Пропуск в большое, достойно оплачиваемое искусство дали Павел Третьяков, хозяин знаменитой галереи, купивший у юноши картину «Осенний день. Сокольники», и Савва Мамонтов, владелец Частной оперы, заказавший декорации. Гонораров хватило, чтобы наконец-то расширить горизонты, вырваться за пределы привычного мира Подмосковья.

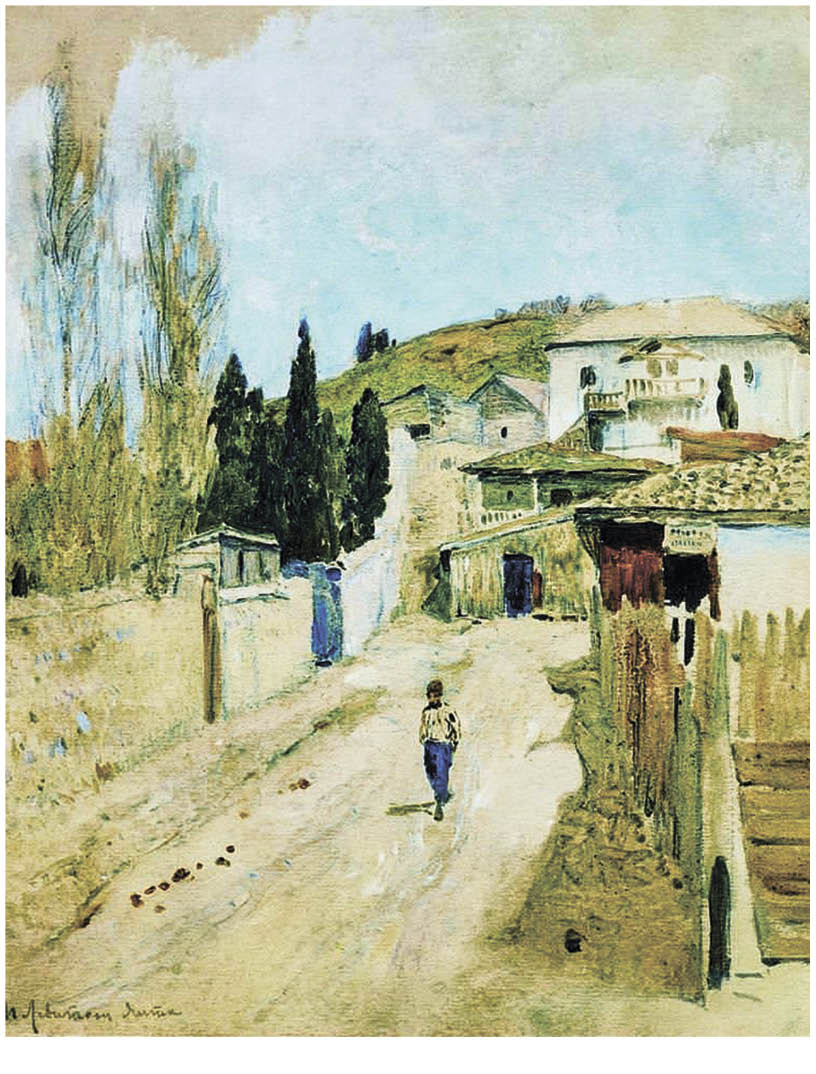

В марте 1886 года «неклассный художник» приехал в Крым. В Ялте снял номер в недорогих меблированных комнатах в старой части города, на склонах Поликуровского холма. Там в сплетениях улочек Фонтанной, Нагорной и Церковной расположились владения Софьи Зибер. «Просвещённая особа» сдавала комнаты постояльцам, а на вырученные деньги содержала библиотеку с читальней.

Чехову улетело письмо: «Как хорошо здесь! Вчера вечером я взобрался на скалу, с вершины взглянул на море – и заплакал навзрыд: вот где вечная красота и вот где человек чувствует своё полнейшее ничтожество! Это надо самому увидеть, чтобы понять. Чувствую себя превосходно, как давно не чувствовал, и работается хорошо. Уже написал семь этюдов очень милых, и если так пойдёт и дальше, то привезу целую выставку».

Что ответил Антон Павлович, неизвестно. Но как хочется верить, что восторженные отзывы друга заставили «умника и гения» обратить внимание на Тавриду.

Очень хочется на север

Однако вскоре настроение Левитана серьёзно переменилось: «Ялта чрезвычайно надоела. Природа здесь только вначале поражает, а после становится ужасно скучно и очень хочется на север. Переехал я в Алупку затем, что мало сработал в Ялте, – и всё-таки новое место значит, и впечатлений новых, авось, хватит на некоторое время».

За два с лишним месяца пленэра художник «накачал» 70 произведений. В основном это были этюды, но даже простой перечень названий говорит о жадном интересе, с которым молодой мастер впитывал импрессии: «Берег моря у Ялты», «Улица в Ялте», «Лестница в парке Алупки», «Вид с Крестовой горы (Алупка)», «Слободка в Ялте», «Ай-Петри от Кореиза», «Горы над Симеизом», «Скалы Дива и Монах в лунную ночь», «Предгорье», «На вершинах яйлы». Продвинутые ценители раскупали картинки прямо с выставки, как горячие пирожки. Два – «Сакля в Алупке» и «Улица в Ялте» – купил законодатель моды в искусстве Третьяков.

«На юге Левитан ощутил с полной ясностью, что только солнце властвует над красками, – отмечает писатель Константин Паустовский. – К его хандре присоединилось постоянное воспоминание о солнце, превращавшем в праздник каждый день жизни».

«Знаешь, в твоих пейзажах появилась улыбка!» – удивлённо говорил Чехов своему обычно меланхоличному другу.

Страстная жажда жизни

После «крымского» вернисажа, давшего известность и деньги, жизнь художника стала вроде бы налаживаться. Он явно и уверенно входил в моду. «Закружился в вихре», – так ёмко и коротко обозначил это состояние Чехов. Но и в комфортабельной московской мастерской, и в многочисленных путешествиях по России, принёсших ему славу создателя «пейзажа настроения», и в зарубежных вояжах, где он убедился в близости к импрессионистам, Левитан не забывал о весеннем Крыме, так вовремя протянувшем ему руку помощи.

Однако болезни не отступали: сказывались полуголодное существование в юности, ранимая психика, а второй тиф дал осложнения на сердце. И, как будто предчувствуя скорую кончину, Исаак Ильич в конце 1899 года отправился в Ялту – встретить новый век в обществе духовно близких людей: Антона и его сестры Марии, их матери Евгении Яковлевны.

Возмужавшим друзьям было что сказать друг другу. Левитану недавно присвоили звание академика пейзажной живописи, он начал преподавать в alma mater. Чехов построил собственный дом на Южном берегу, переживал творческий подъём.

Из почтового отделения на Байдарском перевале путешественник отправил другу шуточную телеграмму: «Сегодня жди знаменитого академика».

Пустыня внемлет Богу

К сестре Чехова Левитан питал особые чувства. Когда-то он, преклонив колено, предложил Марии руку и сердце, и, быть может, её «да» коренным образом изменило бы расхристанную жизнь художника. Но она решила иначе, и все эти годы получала от Левитанушки письма. В ранней молодости – влюблённые, горячие. Позже – более спокойные, но всегда очень добрые.

Предновогодняя Ялта порадовала солнцем и теплом. В один из особенно ясных дней Левитан попросил Марию подняться с ним на ближайший холм, полюбоваться на город с высоты. Однако скоро стало понятно, что даже лёгкая прогулка Исааку уже не по силам. Мария решительно протянула свой посох, сердечный друг ухватился за наконечник, и крутая дама, как буксир, втащила спутника наверх. Переведя дух, Исаак Ильич признался: «Эх, если бы я когда-нибудь женился, то только на вас, Маша!»

Аккуратненько спустились вниз, к дому. Антон уже растопил камин. За чаем посетовал, что только огонь очага напоминает ему о «милом севере». Исаак задумался, потом попросил Машу – верную ученицу! – принести краски. Через полчаса на листе картона изумлённые домочадцы увидели этюд: луг, стога сена, надо всем царит луна. Автор приложил картину к нише над камином. Улыбнулся: «Будет тебе светить».

Отражение неземного, вечного

«На Рождество 1900 года было так тепло, что мы ходили без пальто, – вспоминала Мария Павловна последнюю встречу с Левитаном. – Солнце сияло, и вся природа была такая странная, ликующая какой-то особой красотой».

Три недели пролетели незаметно, как и в былые времена, – в дурачествах. Вскоре от «величайшего пейзажиста во вселенной» прилетела весточка: «Пребывание в Крыму удивительно восстановило меня – до сих пор работаю этим зарядом». Но тут же не обошлось без дружеской подначки: «Ты, пожалуйста, не припиши это себе – ты гадко влиял на меня, развращал. В апреле думаю в Ялту приехать, но у буки Чехова – не остановлюсь».

Не остановлюсь... Несмотря на боль, заливающую тело, Левитан каждый день поднимался в мастерскую. Пил лекарства, подолгу отдыхал в кресле. Ему было очень важно завершить начатые работы, и мольберт упрямо манил, заставляя на время забыть о страданиях: жажда творчества ещё побеждала недуг. Однако силы таяли, и выбраться на благословенный полуостров более не удалось. Памятью о нём осталась написанная по свежим впечатлениям небольшая картина «Цветущий сад. Крым». А в конце лета изработавшееся сердце великого художника остановилось. Было ему всего 39 лет.

Иван КОВАЛЕНКО, крымовед

Читайте также: Вдохновлённый Крымом: любовь, творчество и сбывшаяся мечта Александра Грина