Именно такой призыв – достичь правды и силы – оставил ученикам и последователям художник Николай Самокиш. В нынешнем году исполняется 165 лет со дня рождения выдающегося мастера батальной живописи.

Следуя – достигнешь!

Одним из самых ярких впечатлений семилетнего Николая стала древняя сабля, висевшая на почётном месте в дедовском доме. В старинном селе сохранялись казацкие обычаи, и на праздники народ собирался погарцевать, показать умение выездки и джигитовки. Наверное, с тех давних времён укоренилось в душе будущего академика живописи стремление показать и стремительную грациозность лошади, и бесшабашную удаль всадника. А увидав восторг мальчишки, впервые побывавшего в седле, дед усмехнулся: «Верно говорят: нет переводу казачьему роду!»

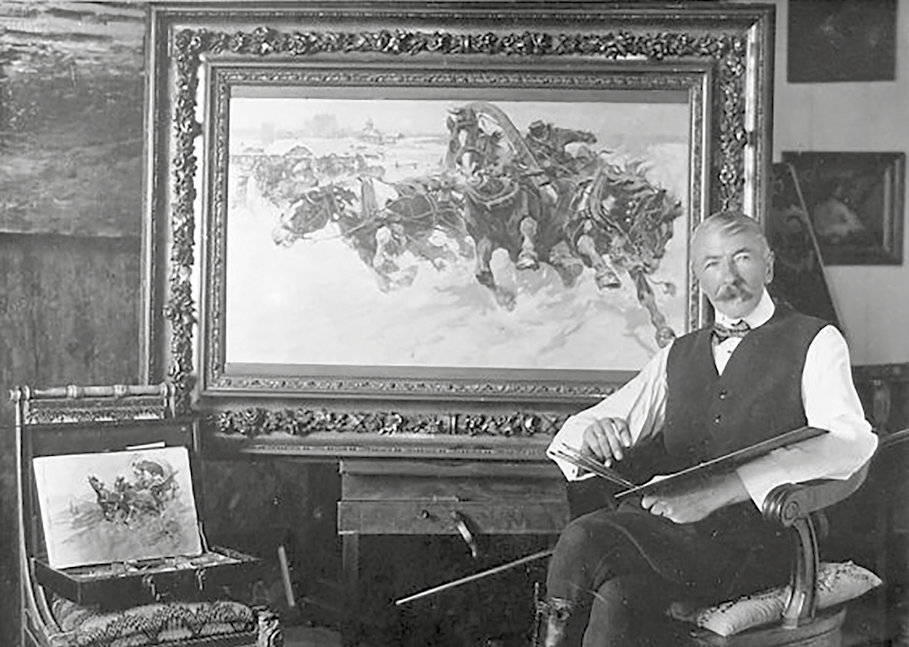

Кони и люди на войне и в мирной жизни стали героями первых работ студента Императорской академии художеств Николая Самокиша. Дипломная картина «Русская кавалерия возвращается после атаки на неприятеля под Аустерлицем в 1805 году» принесла юноше золотую медаль и звание классного художника первой степени. Начертанный на медали афоризм Екатерины Великой «Следуя – достигнешь» стал жизненным девизом Николая Семёновича.

Путь иллюстрированной работы

Семь медалей за успехи в учёбе и лестные характеристики сыграли решающую роль в трудо-устройстве. Конец XIX столетия ознаменовался расцветом книжного печатного искусства. Шедевром стал четырёхтомный сборник исторических очерков «Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси», увидевший свет по инициативе Александра III. Художественным оформлением издания занимался Самокиш.

В 1904 году читатели насладились роскошно изданным фолиантом «Севастополь и его славное прошлое». Работая над книгой, посвящённой 50-летию обороны Севастополя во время Крымской войны, профессор Самокиш детально изучил реалии 349-дневной «севастопольской страды». Его рисунки сохранили для нас и элементы вооружения и обмундирования русских солдат, и руины разбомбленной в ходе осады Морской библиотеки, и утраченные уже в наше время части архитектурного облика Братского кладбища.

Художественный отряд

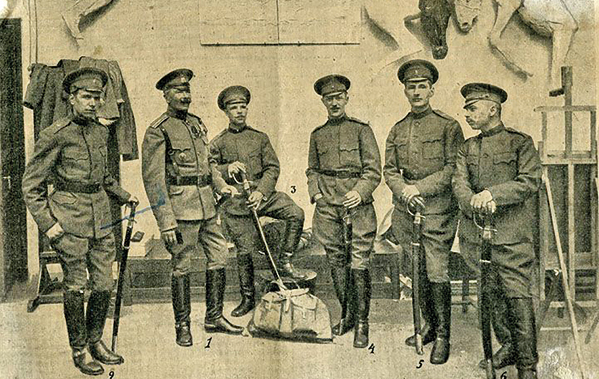

В 1915 году Самокиш, получив высочайшее разрешение, сформировал «военно-художественный отряд» из пяти лучших учеников батальной мастерской академии и выехал в действующую армию «со специальной целью наблюдения и изображения картин войны» – сначала на Западный фронт, затем через Севастополь на Кавказ. Профессор надел погоны полковника кавалерии «при солдатской шинели, шапке и походном снаряжении» и стал летописцем ратного труда.

Немало рисунков Самокиша и его соратников вошли в альманах «Великая война в образах и картинах», насыщенный эксклюзивными материалами. По мнению некоторых исследователей, название сборника «Великая

война» применительно к Первой мировой соединилось в сознании общественности с определением «Отечественная война 1812 года» и дало имя Великой Отечественной войне.

Между тем над страной сгущались революционные тучи. В начале 1917 года Санкт-Петербург охватили волнения. Желая обезопасить семью, Николай Семёнович отправил жену с дочерью и тёщей в Алупку.

Сердце требует решений

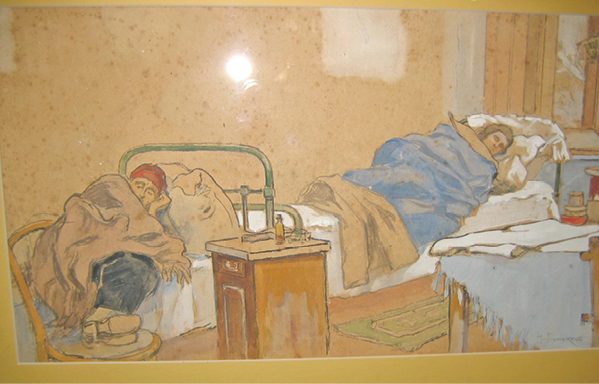

В 1918 году советская власть упразднила старорежимную академию художеств и распустила преподавателей и студентов. Самокиш тоже уехал в Крым, тем более что окопное бытие Первой мировой и разруха Гражданской войны обернулись обострением ревматизма. Послушавшись врачей, Николай Семёнович отправился в Евпаторию – попробовать целительное действие грязей.

Надо полагать, эликсир Мойнакского озера и впрямь оказался чудодейственным. Только этим можно объяснить внезапно вспыхнувшие чувства 58-летнего жизнелюба к местной жительнице Роскане Авалиани. И ничего, что разница составляла почти 30 лет. Любви, как говорится, все возрасты покорны.

«А я кто? Вдова? Разведёнка? Где правда?» – вопрошает законная супруга. Благоверный, как честный человек, помогал финансово, но его положение оставалось весьма нестабильным: людям на разорённом полуострове было не до картин, даже батальных.

Существуют отрывочные сведения о том, что командование Белой армии предлагало Самокишу эвакуироваться. Но он остался.

Красный ангел-хранитель

Окончательно наступившая в 1920 году власть рабочих и крестьян обеспечила художнику неожиданный заработок. Комиссар Латышской стрелковой дивизии заказал «старику, который умеет рисовать» транспарант, потом попросил оформить красный уголок. Расплачивался продуктами, это было за счастье.

А летом следующего года судьба свела Николая Самокиша и Яна Бирзгала. Выпускник Санкт-Петербургского высшего художественного училища был большевиком до мозга костей, провоевал всю Гражданскую, утратил здоровье, и партия направила 23-летнего латыша в Крым... возглавить подразделение Чрезвычайной комиссии.

Узнав, что знаменитый Самокиш бедствует в Евпатории, молодой коллега действовал решительно: мэтра зачислили в штат всесильной ЧК и назначили ему «санаторский паёк». А когда Бирзгала после демобилизации «бросили на культуру», он взялся опекать старшего товарища по-настоящему: пробивал выгодные заказы, помог перебраться в «столичный» Симферополь.

Писать шире, ярче, искреннее

Возродить истерзанную войной страну была призвана принятая партией новая экономическая политика. Воспользовавшись послаблениями в области предпринимательства, Николай Семёнович организовал в собственной квартире студию, взявшись за приемлемую цену учить подрастающее поколение азам живописи. Он был прирождённым педагогом. Достаточно сказать, что его небольшая, но ёмкая книжка «Рисунок пером», написанная в 1930-х годах, не потеряла актуальности и сегодня. Студия быстро стала популярной.

В 1937 году Самокишу присвоили почётное звание «заслуженный деятель искусств РСФСР». Тогда же вышло постановление Совнаркома «О реорганизации студии академика Самокиша в государственное среднее художественное училище имени Самокиша». Оно и поныне живёт и здравствует в Симферополе, являя миру незыблемость творческих принципов основоположника.

Этих дней не смолкнет слава

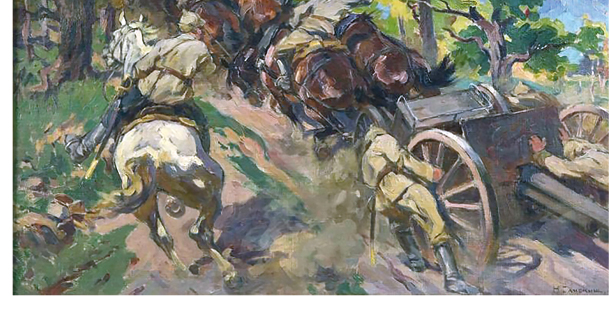

Старый мастер пришёлся ко двору новой власти: он продолжал, как и прежде, создавать масштабные полотна, но теперь любимые баталистом лошади слушались краснозвёздных всадников. Из-под его кисти одно за другим рождались произведения, повествующие о героическом штурме белогвардейских укреплений на Перекопе. Ещё бы! Сам Ленин отмечал: победа над Врангелем – «одна из самых блестящих страниц в истории Красной армии».

В середине 1930-х годов правительство приняло решение о создании панорамы, посвящённой битвам в Северном Крыму, чтобы она по масштабности и силе воздействия превосходила знаменитые «Оборону Севастополя» и «Бородинское сражение». Самокиш надеялся, что всю дорогостоящую работу поручат ему. Однако в верхах рассудили иначе. Дорогу дали группе молодых художников, а маститый академик стал главным консультантом. Пилюлю подсластили: за создание картины «Переход Красной армии через Сиваш» автора удостоили в 1941 году Сталинской премии. А судьба макетов панорамы, выставленных в Симферополе, оказалась трагичной: они погибли при эвакуации через Керченский пролив.

Неистребимое художническое начало

Великая Отечественная стала пятой войной в долгой жизни Самокиша. Он встретил фашистское вторжение во всеоружии, создав выразительный плакат: красный кавалерист занёс шашку над убегающим фрицем. Но преклонный возраст давал о себе знать: Николай Семёнович уже практически не вставал и потому не имел возможности эвакуироваться.

Прознав, что Самокиш находится в Симферополе, оккупационные власти пытались всячески привлечь лауреата Сталинской премии на свою сторону: включили его в состав некоего «совета художников», работы мастера продавались в салоне-магазине.

В последний день жизни 83-летний маэстро намеревался с утра потрудиться над этюдом, но силы уже оставили его. Собравшиеся у тела ученики запечатлели для истории одухотворённое лицо и натруженные руки учителя.

Сразу после освобождения Крыма от фашистов к Первомаю в центре Симферополя открыли художественную выставку. Главное место в ней занимали картины Николая Самокиша: будёновцы, взметнувшиеся кони, розовая то ли от восхода, то ли от крови вода Сиваша.

Кстати

Николай Самокиш имел в своей творческой коллекции более 11 тысяч картин и графических работ, а журнальные и книжные иллюстрации так и остались без счёта.

справка

Полотна и графика Самокиша представлены во всех крупнейших музеях России. Его картины украшают Третьяковскую галерею, Русский музей, Музей Вооружённых сил.

Эталонной коллекцией располагает Симферопольский художественный музей (более 90 работ). Также в архиве музея насчитывается свыше 80 фотографий, связанных с жизнью и творчеством живописца.

Цены на произведения Самокиша сильно варьируются и зависят от многих факторов. Например, «Охота с гончими» (холст, масло, 1900-е гг.) оценивалась в 3–5 млн рублей на аукционе 2022 года. В то же время небольшая графическая работа «Бой за Малахов курган» – иллюстрация для книги «Севастополь и его славное прошлое» (1904 г.) – была продана за 200 тысяч рублей.

Яков Басов, будущий народный художник, занимался у Самокиша восемь лет и считал его своим единственно настоящим учителем.

При жизни Самокиша его именем были названы улица в Симферополе, где он жил, и художественное училище, выросшее из его студии.

Иван КОВАЛЕНКО.